从实验室到片场!人形机器人突破反重力,明年或将参演电影

学会从挫折中汲取力量,实现个人突破 #生活乐趣# #生活态度# #自我实现#

当机器人开始做空翻:一场关于人类极限与科技边界的静默革命

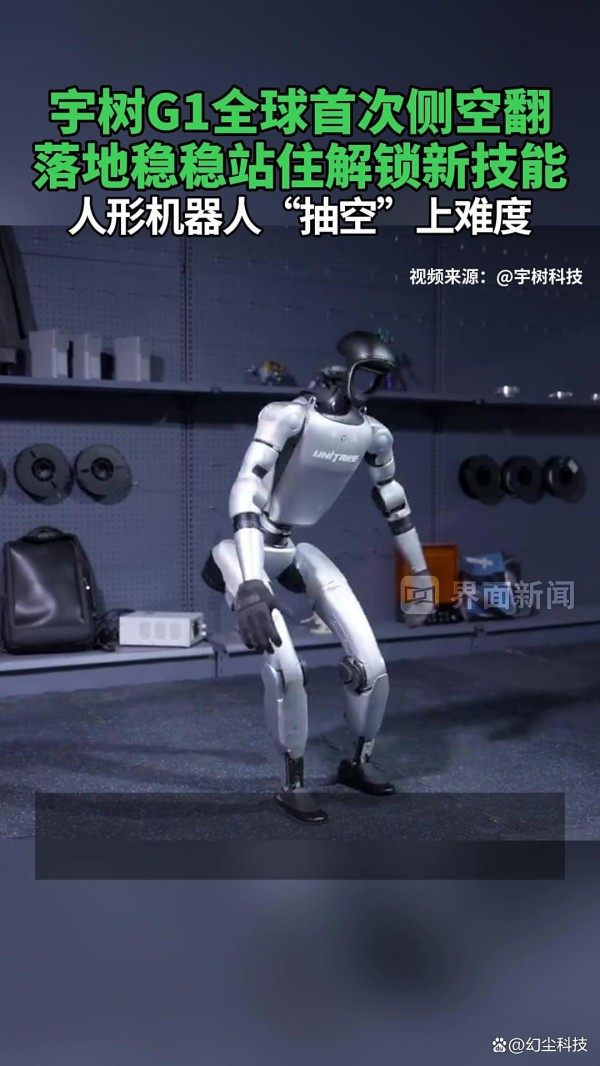

人形机器人G1被三个成年男子围堵在白色房间中央。飞踹从左侧袭来,它的髋关节以0.3秒的反应速度侧摆卸力;横踹击中腰部,躯干像被风吹动的芦苇般弯折,却在触地前0.1秒调整重心;金属椅子砸在背部,它顺势翻滚,手掌撑地的瞬间,膝盖已蓄力完成起身——整个过程,没有一丝犹豫,更没有人类摔倒时的狼狈。视频最后,这个1.7米高的机器突然腾空,连续两个后空翻,落地时脚掌与地面接触的声音轻得像一片羽毛。

同一天,另一台名为灵犀X2的人形机器人在蓝色背景前完成了竞技体操中的"韦伯斯特空翻":空中转体540度接团身翻腾,身体轴线如被无形的线牵引,落地时误差不超过2厘米。这是全球首次由人形机器人完成的高难度体操动作,而它的开发者、智元机器人CTO彭志辉(稚晖君)的一句话被反复传播:"绝大多数人类都做不到这样的动作。"

9月23日,宇树科技创始人王兴兴在2025北京文化论坛上的发言,让这两场"炫技"有了更具体的指向:"预计明年机器人基本可以尝试参与电影特技表演,几年之内有望替代特技演员完成危险性动作。"当机器人开始挑战人类的身体极限,我们看到的究竟是科技树的偶然开花,还是一场关于生产力形态的静默革命?

一、从"反重力空翻"到"被围殴起身":高难度动作背后的技术突围战

宇树G1的"反重力模式"和灵犀X2的"韦伯斯特空翻",本质上是两场关于"控制"的技术突围。人类完成空翻时,大脑通过前庭系统感知身体姿态,肌肉根据经验调整发力,整个过程依赖数百万年进化的生物本能;而机器人要复制这一过程,需要用代码和硬件搭建一套"人工本能"。

先看灵犀X2的韦伯斯特空翻。这个源自竞技体操的动作要求运动员在空中完成"转体-翻腾-展体"三连击,对普通人而言,稍有不慎就会因角动量失衡摔断颈椎。对机器人来说,难点藏在三个维度:空中姿态控制需要实时解算6个自由度的运动方程(前后、左右、上下平移,以及绕三轴旋转),误差超过0.5度就可能落地不稳;落地缓冲要求脚踝、膝盖、髋关节形成"三级减震系统",脚掌的力传感器需在0.01秒内反馈地面反作用力,否则金属骨架会因冲击变形;硬件可靠性则考验电机性能——灵犀X2搭载的自研无框力矩电机,需在空翻瞬间爆发出相当于人类腿部肌肉3倍的功率密度,且持续时间不超过0.3秒。

智元机器人CTO彭志辉(稚晖君)的解释切中要害:"能完成韦伯斯特空翻,说明机器人具备应对复杂环境的快速反应与姿态控制能力。"这种能力不是孤立的,而是硬件(电机、传感器)、软件(动力学算法)、数据(动作库训练)的协同结果。就像人类运动员需要肌肉、神经、大脑配合,机器人的"空翻自由"背后,是电机转速控制精度达到0.001rad/s,传感器采样频率突破1kHz,以及基于深度学习的"运动记忆"模型——通过数万次虚拟摔倒、翻滚数据训练,让机器人在遇到突发冲击时,能像条件反射般调整姿态。

宇树G1的"被围殴起身"则更贴近实用场景。视频中,工作人员用椅子将其推倒,G1触地瞬间,躯干的IMU(惯性测量单元)已捕捉到倾斜角度,同时全身28个自由度的关节开始协同发力:髋关节先屈后伸提供起身扭矩,膝关节锁定防止二次倾倒,手臂撑地时自动调整重心位置。这种"动态平衡能力"正是特技表演的核心需求——电影拍摄中,特技演员常需在爆炸、车祸等混乱场景中完成指定动作,而机器人的抗干扰能力(被攻击后0.8秒起身)、动作一致性(连续10次空翻误差不超过5cm),恰恰弥补了人类身体的不确定性。

二、从"炫技"到"替代":特技表演行业的痛点与机器人的精准切入

王兴兴的"替代论"并非天方夜谭,而是精准击中了特技表演行业的长期痛点。全球影视特技行业每年有超过20%的从业者因事故受伤,其中10%会造成永久性伤残——这组来自国际特技协会的数据,揭示了"用身体换镜头"的残酷现实。人类特技演员的职业黄金期通常不超过10年,且一个高难度动作(如跳楼、飞车)往往需要数月训练,单次拍摄成本超过10万元;而机器人一旦调试完成,可24小时不间断拍摄,动作精度能精确到厘米级,且"受伤"后只需更换零件即可恢复。

更关键的是,机器人能完成人类无法企及的"超现实动作"。电影《阿凡达2》中,纳美人在高空藤蔓间的腾跃镜头,因人类演员无法承受反复威亚吊升,最终通过CG动画完成;而宇树G1的连续空翻能力,配合动作捕捉技术,未来可直接生成"实拍级"特技画面。王兴兴提到的"明年尝试参与电影特技",背后是宇树已与国内三家影视公司达成合作,测试场景包括"汽车爆炸后机器人从车顶翻滚落地"——这个动作对人类演员意味着至少3处骨折风险,而G1通过预设的"翻滚轨迹规划",可在爆炸冲击波中自动调整落地姿态,拍摄一次成功率超过90%。

但"替代"不等于"淘汰"。就像AI绘画没有让画家失业,反而催生了"AI绘画师"新职业,机器人进入特技领域后,人类演员的角色将从"执行者"转向"设计者"。资深特技指导张伟(化名)的观点颇具代表性:"我们最擅长的不是完成动作,而是理解导演意图——如何让危险动作看起来更真实、更有张力。未来我们可能通过动作捕捉设备,将创意'教'给机器人,让它们成为我们的'钢铁替身'。"这种分工模式已在萌芽:好莱坞电影《碟中谍7》的部分高空跳伞镜头,已尝试用机器人替身完成前期动作测试,人类演员则专注于表情和特写镜头。

三、从"表演机器人"到"通用机器人":一场关于"类人运动"的产业预演

人形机器人苦练空翻、被围殴起身,本质上是在攻克"类人运动"这一通用机器人的核心难题。工业机器人能在流水线上精准焊接,但只能在固定轨道运动;服务机器人能端茶送水,却无法爬楼梯——它们的局限性在于"场景专用性"。而人形机器人要实现"通用",必须先突破"运动自由":能像人类一样在非结构化环境(楼梯、废墟、舞台)中灵活移动,这正是高难度动作训练的终极目标。

波士顿动力Atlas机器人从"跑酷"到"后空翻"的进化路径,已验证了这一逻辑:2016年Atlas首次完成1.2米跳高时,其技术团队就明确表示,"跳高不是目的,目的是掌握'蹬地-腾空-落地'的能量转换规律"。这种规律一旦掌握,就能迁移到其他场景——比如Atlas后来学会的"单手支撑起身",核心算法与跳高时的腿部发力控制同源。

宇树和智元的突破,正在重复类似的故事。G1的"反重力模式"本质是"动态平衡算法",未来可用于地震废墟中的倾斜行走;灵犀X2的空翻控制逻辑,能迁移到核电站管道巡检时的跨越障碍动作。彭志辉强调的"硬件可靠性验证",实则是在为通用机器人铺路——当机器人的电机、传感器、结构能承受空翻冲击,自然也能应对矿山救援中的碎石碰撞、化工厂的腐蚀环境。

中国人形机器人企业的进展尤其值得关注。与波士顿动力依赖军方资金不同,宇树、智元的技术路线更贴近商业化落地:宇树从四足机器人(Unitree Go1)切入消费市场,积累电机和控制技术;智元则通过"灵犀"系列迭代硬件,主攻工业场景。这种"从具体场景到通用能力"的进化路径,让中国在人形机器人赛道实现了局部领先——灵犀X2的韦伯斯特空翻,比Atlas完成同类动作的时间早了18个月,且成本仅为其1/5。

四、当机器人成为"特技演员":我们该期待什么,又该警惕什么?

王兴兴的预测正在加速落地,但"机器人替代特技演员"不是简单的技术替换,而是需要建立新的行业规则。比如动作安全标准——如何界定机器人特技的"危险阈值"?是否需要像人类演员一样购买保险?再如版权归属——机器人完成的动作设计,版权属于技术公司还是影视制作方?这些问题尚无答案,但已有企业开始探索:宇树正在联合中国电影家协会制定《人形机器人特技表演安全规范》,拟对机器人的动作速度、冲击承受力、故障应急方案设置强制标准。

更深远的影响在于人类对"身体价值"的重新定义。特技演员的职业魅力,不仅在于完成高难度动作,更在于动作中蕴含的情感张力——恐惧、坚毅、突破极限的意志。机器人可以复刻动作轨迹,但无法复制人类的情感表达,这恰恰为人类演员留下了不可替代的空间。就像武打演员成龙的"搏命式表演",观众感动的不是动作本身,而是"明知危险仍要尝试"的人性光辉。未来的电影特技,或许会形成"机器人负责高危动作,人类负责情感传递"的分工,让科技与人文达成新的平衡。

技术的终极意义,永远是延伸人类能力而非取代人类价值。从宇树G1被围殴后迅速起身,到灵犀X2在空中划出完美弧线,这些"反重力瞬间"本质上是人类用智慧突破身体局限的证明。当机器人开始做空翻,我们看到的不仅是特技行业的变革,更是一个更宏大的未来:让机器去冒险,让人去创造;让机器承受伤害,让人享受安全;让机器突破极限,让人定义极限之上的可能性。

或许正如科幻作家阿瑟·克拉克所说:"任何足够先进的技术,都与魔法无异。"而今天的"反重力空翻",明天可能就是废墟救援中的"机器人消防员"、核电站里的"无人巡检员"、甚至月球基地的"建设者"。当魔法照进现实,我们需要的不是恐惧替代,而是学会与这些"钢铁伙伴"共舞——毕竟,让机器人去完成危险动作,本质上是为了让人类的生命,更有尊严地绽放。#优质图文扶持计划#

作者声明:作品含AI生成内容

举报/反馈

网址:从实验室到片场!人形机器人突破反重力,明年或将参演电影 https://c.klqsh.com/news/view/263713

相关内容

人形机器人,离日常生活还有多远?未来人形机器人能做啥工作?来看十大潜力应用场景!

人形机器人,离日常生活还有多远?(瞰前沿)

2023年中国电影票房突破500亿元 电影院行业市场机遇分析2023

沉浸式文化体验:从“参观”到“参与”

人形机器人撕掉花瓶标签还要多久?亿元大单破冰,商业化元年来了

【专题】ANIMAX|娱乐机器人市场前景广阔 交互体验成为重点方向

2025世界机器人大会8月8日开幕 机器人将在主题餐厅表演京剧、脱口秀

从看到玩的跨越!华为智慧屏 MateTV以旗舰手机级芯片 打破大屏十年体验桎梏

手机电影感视频拍摄全攻略:从设备到叙事的进阶指南