林语堂的生活艺术哲学:中西文化的对话与现代美学的共鸣

《生活的艺术与智慧》——林语堂的现代生活哲学解读 #生活知识# #家居生活# #居家生活哲学# #生活哲学书籍#

01林语堂的生活艺术

> 生活艺术的历史与西方哲学

日常生活作为艺术这一观念,在西方学术界直至二十世纪中后期才逐渐受到重视,这得益于约翰·杜威于1934年发表的《艺术即经验》一文。然而,对于林语堂而言,生活的美好之处在于其显而易见且历史悠久的艺术特质。

> 林语堂的作品影响力

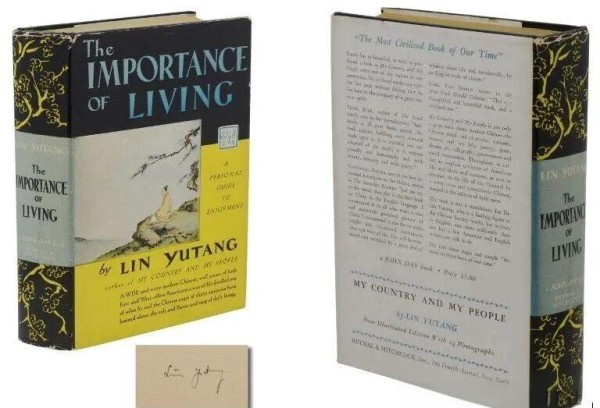

在中国,人们对“众艺之艺”——即生活的艺术——有着深厚的造诣。年轻的文明追求进步,而古老的文明则因对人生的深刻洞察,更热衷于探讨“如何生活”的本质。这一见解,源自林语堂的经典之作《吾国与吾民》的最后一章“生活的艺术”。这一章深受读者喜爱,后经赛珍珠的建议,林语堂将其独立成书,即1937年出版的《生活的艺术》。这本书更受读者欢迎,曾连续52周高居纽约时报畅销书榜首,并在一年内被译为多种语言,奠定了林语堂作为世界级作家的地位。

> 生活的艺术核心理念

在《生活的艺术》中,林语堂深入探讨了如何让生活的方方面面都成为艺术。他不仅介绍了老庄、孔孟等历代文人的生活哲学和艺术表现,还融入了他对现代西方哲学的理解,使得中国文化更易于被理解和接受。这部著作充分展现了他独特的哲思,树立了林氏风范,并在存在论和语言学方面展现了前瞻性。

林语堂从东西方文化的交汇中找到了“生活即艺术”的真谛,并以此为指导,成为中国人理想的生活艺术的守护者和传承人。他在《生活的艺术》自序中表达了对这一理念的热爱和追求。在探寻生活艺术的旅程中,林语堂常能惊喜地发现,众多先哲、诗人和作家早已在思想的海洋中留下了他们的印记。他们的深邃思想和美丽品格,仿佛古人的智慧灯塔,为林语堂指引方向,助他成为生活艺术的忠实守护者和代言人。

> 对生命与艺术的看法

幽默是林语堂倡导的一种重要生活态度。他独具匠心地将英文“humor”译成“幽默”,为中文语境注入了这一现代词汇。林语堂认为,幽默不仅是一种精神状态,更是一种对待生活的智慧。它让我们在梦想与现实之间找到平衡,让我们在自嘲中体悟人生的旷达与机智。

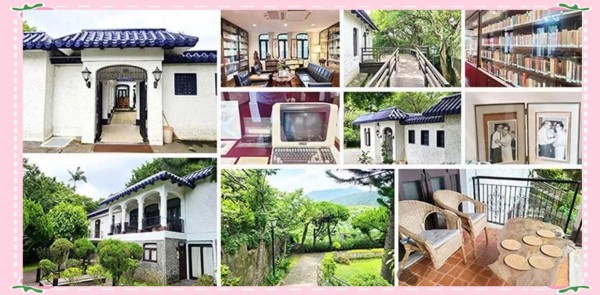

林语堂极力推崇陶渊明式的闲适生活,这种闲适并非奢侈与富足的代名词,而是追求简朴而充实的生活艺术。他倡导在悠闲的情绪中消磨一个闲暇的午后,享受那种艺术家般的性情所带来的宁静与愉悦。这种闲适的生活方式,正如梭罗在《瓦尔登湖》中所倡导的,简单而纯粹,让人在忙碌之余找到内心的平和与宁静。

在林语堂的眼中,悠闲的生活并非金钱的附属品。他坚信,真正懂得悠闲生活乐趣的人,往往是那些轻视钱财、心灵丰富且热爱简朴生活的人。他们对于生财之道并不热衷,反而更乐于享受生活的每一个细节。这样的人,才有资格真正品味悠闲的生活。

林语堂进一步提出,因简朴而获得的闲适才是生活的真谛。他将这种闲适提升到人类文明的高度,认为只有在有闲的社会中,才能产生优美的谈话艺术和通俗的文章。而要达到这个境界,人类的灵心必须经过敏锐和微妙技巧的发展,这无疑需要生活的闲暇。

02当代生活美学的发展

> 西方现代生活美学

西方现代生活美学通常被认为起源于约翰·杜威1934年出版的《艺术即经验》。在这部著作中,杜威以实用主义理论为基础,将审美经验置于核心地位,对康德及德国观念主义传统中过度推崇“高级艺术”的倾向提出了批判。他强调艺术与日常生活的紧密联系,指出恢复审美体验与日常生活的联系至关重要。

> 日常美学的出现

理查德·舒斯特曼在1992年出版的《Pragmatist Aesthetics》中进一步发展了杜威的实用主义美学传统。他同样将“体验”置于核心地位,并创新地将身体纳入美学反思的范畴。赛托(Yuriko Saito)在2001年的《Philosophy and Literature》杂志上首次提出了“日常美学”的概念,并在2007年由牛津大学出版社出版的《Everyday Aesthetics》一书中进行了系统阐述。她深受杜威艺术观的影响,将审美焦点聚焦于日常生活。

> 中国大陆生活美学的发展

在中国大陆,“生活美学”作为一个独立的学科名称和研究方向,大约在2003至2005年间开始逐渐进入学术视野。大陆学者在“实践美学”和“生命美学”领域的深入研究,致力于创立并深化具有中国特色的“生活美学”理论体系。

03林语堂的当代意义

> 跨文化对话的重要性

林语堂,这位通达中西、游刃于文化脉络间的学者,以其独特的生活美学和跨文化视角,为我们提供了宝贵的启示。他通过跨文化对话,为全球化时代提供了桥梁作用和范式。

> 生活美学的民主化

林语堂的生活美学在当时具有深远影响,更在当下全球化、碎片化阅读与强调体验的时代背景下,焕发出新的光彩。他面向大众的生活艺术哲学,使得美学走出学术成为群众体验。

> 当代价值观的启示

在消费主义、速食文化与意义焦虑并存的时代,林语堂提倡的“向死而生”与“广义艺术观”提醒我们放慢脚步、关注当下,从而获得真正的心灵充盈。

> 学术与跨学科的影响

从“音乐在心中,水的道路,以及光的……”到“实用主义美学与儒家思想”,这些文章都探讨了美学理论与实践的结合。林语堂思想在全球美学界得到认可,成为重要的跨学科研究资源。

林语堂,这位上世纪中西文化交汇的见证者,更是桥梁与开拓者。他提出的生活美学与语言生命论,至今仍闪耀着跨越时空的现实意义。在全球化与本土化、现代化与传统文化的交织中,他为我们指明了一条既诗意又真实的生活道路。林语堂的智慧,如同明亮的灯塔,将为新一代身处中西文化交汇点的探索者们提供指引。

举报/反馈

网址:林语堂的生活艺术哲学:中西文化的对话与现代美学的共鸣 https://c.klqsh.com/news/view/265423

相关内容

插花艺术:现代生活中的自然对话与文化传承林语堂的《读书的艺术》:探索阅读的真正乐趣与智慧

林语堂:快乐哲学才是真正的哲学

当代散文|《生活的艺术》就是生活的哲学

林语堂《生活的艺术》的经典语录

林语堂快乐哲学初探

林语堂:半字哲学,悠闲生活,享受人生

享受悠闲,体会快乐,拥抱生活║读林语堂《生活的艺术》

茶文化的艺术性与生活美学

【刘悦笛】当代中国“生活美学”的发展历程——论当代中国美学的“生活论转向”