输赢之外,这些不起眼的瞬间才是体育的底色

团队运动中的输赢并不重要,享受过程才是关键。 #生活乐趣# #运动乐趣# #团队运动#

微风穿过体育场边的小树林时,空气里混杂着夏末青草与远处烟火气的温度。铁皮摊车边,炙热的炭火把羊肉串上的肥膘逼出“滋滋”响声。一个戴棒球帽的中年男人一边小心翼翼挑着骨头,一边眯着眼,透过人群间隙望向球场。夜幕压低了天色,仿佛比赛本身也被这些热烈而粗粝的生活气息包裹。这里不只有踢球的少年,还有端着烤串的大叔、吆喝的烧烤摊主、球衣跟汗水混成一片的陌生兄弟。竞技场周围的“人间烟火”,也许比球场的灯光更真实。

一支球队的胜利,往往聚焦在进球时那一声声呐喊、赛后镜头里汗水掺着泪意的特写。可是,沿着球场外圈踱步时,能听到另一种胜利的回响。比如摊主用家乡话半夸半骂地调侃球员的失误,比如少年们攀在铁丝网后模仿偶像射门的样子,还有小孩学着解说员腔调大喊“绝杀!”这一切看似零散,依我之见,却将体育的本质从赛场中心拉向了生活舞台的每个角落。冠军的眼泪当然重要,世界的荣誉无可厚非,但体育的意义,从来不只定义在奖杯上。

记得上个月傍晚路过南方一座老旧小区,狭小的篮球场地砖坑洼,篮板边缘有一块裂痕。那天球场上的年轻人互不认识,可赛点时,场边小卖部的老板娘也跟着一起数倒计时,“三、二、一!”球落筐瞬间,连附近理发店的小工都哨声般起立呼喊。这里面有几个人真的梦想进职业联赛?恐怕没几个。但那种激动、遗憾、并肩流汗的体验,和冠军登台时的热泪早已悄悄地融在了一起。这让我回忆起十多年前黄昏时分,有人用钥匙挂在脖子上、篮球夹在腋下,放学一到校门就直奔球场的画面。那种冲动,其实比任何一场正式比赛都要稚拙、纯粹。

体育的“人间烟火气”不只是专属于少年。杭州城的某个地下酒吧,从午夜十一点到凌晨三点,隔着台球桌和高脚椅,是另一个战场。外面电车的鸣笛声断断续续,酒吧里男女老少拧着脖子喝下苦涩的生啤,为世界杯某场关键球起立大喊。那些平日里严肃沉默的上班族,句子里突然多出几句英西意德的夹杂词。情绪在绿茵场中流转,也在一个个微醺的夜里找到消解的出口。我曾坐在这样昏黄灯光下,旁边一个穿着褪色球衣的中年男人,对着屏幕里越位回放憋红了脸。他告诉我,自己高考落榜那年,就是靠踢球熬过最难的时候,之后无论生活多糟,总得留点时间为足球欢呼。说得跑调,但让我印象极深——对他来说,那场比赛还在继续。

如果拉远镜头,社区体育馆边,依稀还能看见老人们闲坐长椅,手中各有一串烧烤,其中有人戴着泛黄的八一队鸭舌帽——大概七八十年代的老球迷,还会用老发型师剪出半分缅怀。时至今日,他们比赛时手肘上仍缠着自制的护臂。有人会说,这样的仪式感有点儿可笑,但我认为,这是一种“嵌入骨头里的热爱”,不需要理由。体育让这些人有了再站一次赛场边的理由,即便只是为小区自己的冠军颁奖。

难怪那些专业运动员,哪怕承载亿万关注,也往往嘴里念叨着家乡孩提时的某块水泥场。比如一个曾在业余赛上崴脚的小伙,如今已是中超主力。球队赢下关键比赛,他说最渴望的不是奖杯,而是赛后能“回家看场老朋友的野球赛”,哪怕只是场边默默看几眼,也算实现少年时的梦想。对他来说,竞技的激情不只是为了荣誉,而是一种回归——归于当初被父母斥责“作业没写完”的傍晚球场。

这让我想到另一群人——场边的孩子。他们的梦想还没形状,常常在父母拖走后仍赖在原地。暑假的傍晚,一个胖胖的小男孩蹲在天津津门虎的看台下,手里摇着饮料瓶,不时模仿前锋奔跑。他说自己喜欢“卡列洛头球进球的样子,但我更想坐在这个位子,再吃一串大肉串”。他的高兴和他偶像进球时一样简单、直接,哪怕明天就转移到另一支球队身上。一个夜色渐深,大人开始收拾座椅——孩子的喧嚣和球场的欢呼仍在空气中久久不散。体育是比赛、是竞技,更是对自由时光的短暂抓取。

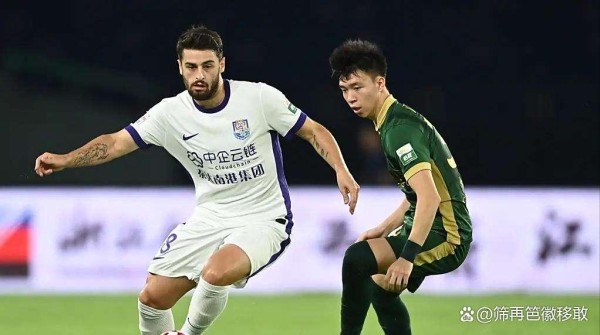

这些“街头野球”、深夜酒吧的呐喊、老年球迷的固执、孩子们对球衣号码的争抢……它们像一盏盏不起眼的小火苗,一点点延续成体育文明的“底火”。正如2025赛季中超浙江队对阵天津津门虎那场比赛,不少球迷感慨浙江团队配合到位,津门虎也奋力追赶。对专业评论员而言,这是一场技战术、体力、决断力交缠的较量。可在现场边啃烧烤的普通人眼里,更打动人的,也许是进球后一位小球童激动拍打栏杆时,溅出了半瓶可乐。比赛结束、比分定格,现场却没人第一时间离场。观众席一个穿羽绒服的女孩,把围巾举过头顶喊了三遍队名——也许她不是老球迷,却用呐喊把疲惫生活撕出一道缝,透进点亮的希望。

体育本身并非无懈可击。明星光环背后,是大批为梦想拼命却默默无闻的青年,也是受伤、降级、被遗忘的普通球员。有人赢得一切,也有人输掉全部。但人们仍乐此不疲,哪怕只是在街头铁门旁投进一个三分球。对我来说,这是体育最像人间烟火的地方它不会只因为伟大的荣誉而存在,而会在普通人的失败和喘息中,继续点燃热望。

近期,中国女排即将在泰国站上世界女排锦标赛的赛场。国内许多期待也许聚焦于她们能否延续辉煌,收回当年丢掉的奖杯。但我注意到,即便是国际赛场之外的排球场、社区排球赛,老中青几代人也为了各自“金牌”奔跑呼喊。尝试新战术、年轻选手崭露头角、团队重建的试错……这些与明星选手的故事交织一起,成了中国排球文化无法割舍的厚度。有一次我采风时遇见一位刚退役的女排替补队员。她说,自己的职业高光不过是在省队打了几场主力,却最怀念的其实是周末和社区大妈们一起搓排球的日子。“那股劲儿跟世界锦标赛很像,只是输赢没人记得。”她笑着比划,手上有起茧的痕迹,像是时光遗落的奖杯。

细数下来,体育沉淀进生活里的方式远不止这些。有时是拎着啤酒路过广场,被广场舞和五人制足球队的音响相互干扰所包围;有时是超市门口突然传出小男孩的夹球比赛;有时甚至是在出租车上,司机和乘客为了昨晚的点球大战争吵半天。这里面谁对谁错,其实不重要,重要的是体育让人们在日复一日的忙碌间多了些放肆欢笑和真情流露。

说到这里,不能不谈体育精神中的那股“失败的美感”。绝大多数怀揣梦想的球员、爱好者、观众,一生难以碰到真实的金牌或大赛冠军,但每一个落败、失误、甚至受伤离场的人,都在竞技窗外拼出属于自己的高光时刻。有一回我目睹街头篮球赛,一个瘦弱的女孩最后一投惨遭大板,队友却围过来尴尬又开心地扔起她的鞋。她红着脸接过鞋,笑得比冠军还开心——这种反差,是体育留给现实生活的金色滤镜。

体育也在潜移默化中教会人们如何面对挫折和期盼。老一辈人常说“功夫流血不流泪。”于是球迷们在爆冷出局后照样互拍肩膀,说“明年再来。”年轻选手们被教练叫停时会气得直跺脚,但很快又投入度过下一个晨昏。换句话说,体育的窗口从来不是一扇通往完美胜利的门,而是让每个人都能“半路掉队又重新追赶”的生活练习场。丝毫不夸张地说,哪怕你只是看了场球赛,喊过一次加油,这份热情都能安慰漫长岁月的一角。

写到这儿,忽然想起去年夏天南方大暴雨、体育场临时停电的一场社区联赛。黑暗中有人点亮摇头灯,有人摸索着找回丢失的球鞋。断断续续的小呼声下,有个小女孩喊出希望“等灯亮了我们再比一场!”那一刻,所有人的焦急仿佛被点化成一场盛夏夜的等待。灯光终于重新亮起时,所有队员、观众、摊主,无一例外,欢呼得比得分本身还疯狂。那不是一场职业大赛,却让参与者久久不能忘怀。人间烟火气就像那场球赛的临时灯光,常常不稳,却不可替代。

坦率讲,竞技体育的最高舞台确实残酷无情。像中国女排在世界联赛高开低走,旋即调整备战奥运,每一次挫败都引来舆论风暴。但体育带给人们的力气,其根本不在于永不败北,而在于“输得漂亮”,在失落里重新找到团结和梦想的出口。无数沉在水底的名字,正是在这些夜幕下被记住的。

有人认为,体育于平民只是一场消遣。可在笔者观察,这种“人间烟火气”反倒提供了比金牌更深切的归属——它是下班回家路上的一声喝彩,是街头少年争抢篮球时跌落的某颗牙,也是凌晨酒吧老板无数次关灯前的最后一声咒骂。体育的胜利并非只有数据、奖杯,而是所有平凡人“共同参与、共同失误、共同狂喜”的过程。或许,只有在这样的烟火气里,竞技体育的文明意义才得以延续面对失控人生,每个人都能以奔跑的姿态再试一次。

写到尾声,键盘上沾了点炸串酱油,噢,稍微黏糊了一下。窗外的球场又传来笑闹,小孩子们依然拉长了身影追逐在夕阳下。我突然意识到,有些比赛的终场哨声其实从未响起——一如平凡生活中每一次“再来一局”式的坚持。体育,是奖牌,也是每一口烤串、每一次呐喊,以及遥远街头日落时分,各自奔跑的我们。

举报/反馈

网址:输赢之外,这些不起眼的瞬间才是体育的底色 https://c.klqsh.com/news/view/265501

相关内容

王菲彻底输了:张柏芝,才是最大赢家!体育赛事的精彩瞬间与回顾

2020年体育赛事回顾:那些激励人心的瞬间!

李白狂傲不羁,从不言输,但是这次,李白彻底认输了,什么事?

2019体育赛场上的精彩瞬间

总有一些时刻热泪盈眶——回顾2022年令人感动的体育瞬间

NBA选秀的赢家和输家:3%概率拿下状元签的老鹰并不是最终赢家

体育赛事中最激动人心的瞬间是什么?

美国的底层才搞快乐教育?美国教授:没这说法

摄影记者拍好体育新闻精彩瞬间的窍门