汤一介对中华文化传承发展的贡献

参与遗址保护志愿者活动,为文化遗产的传承贡献一份力量。 #生活知识# #生活感悟# #旅行生活攻略# #文化遗址游览#

(来源:团结报)

转自:团结报

□ 赵建永

【编者按】

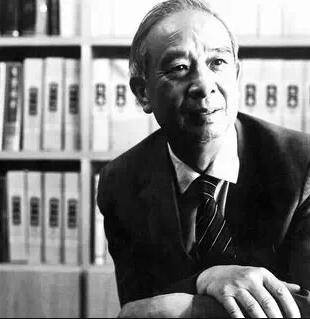

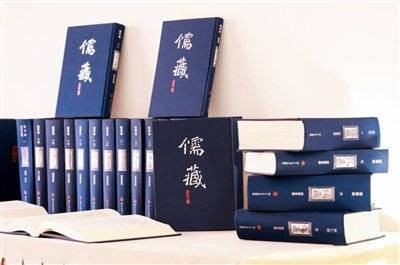

今年9月9日是当代著名哲学家汤一介先生逝世11周年纪念日。为深切纪念汤一介先生,天津社会科学院国学与跨文化研究中心主任赵建永研究员以亲历者视角深情回顾了汤一介在中华文化传承与创新方面的卓越贡献。作者作为汤一介长达十八年的学术助手,从参与编纂《汤用彤学记》、协助推进《儒藏》工程、拓展儒道释三教关系研究,到参与“中国路径”“中国梦”等重大文化议题的探讨,翔实展现了汤一介如何在返本开新的学术道路上孜孜不倦、提携后学,并以其深厚的家学渊源与跨文化视野,推动中华文化在现代语境中的创造性转化与创新性发展。该文不仅是对汤一介学术生命与精神风范的深切缅怀,更是一份具有史料价值与启发意义的学术回顾。

编订《汤用彤学记》

汤一介研究会、三智书院等机构在汤一介逝世10周年纪念日举办《汤用彤学记》新版发布会暨汤学研讨会。与会学者围绕新书和汤学(汤霖、汤用彤、汤一介三代人及其后学,通过学术研究与实践所形成和发展的学术传统与思想体系)的学术价值、传承发展及其对中国现代文化建设的贡献等问题发言,一致认为该书是研究汤学绕不开的基本文献,并引发持续热评。我不禁浮想起汤用彤、汤一介父子一脉相承的仁者情怀和大师风范。当年汤用彤与助手任继愈合作撰著时,将助手列名己前,而汤一介亦颇具其父遗风。在《汤用彤学记》出版前,汤一介郑重提出署名我和他共同主编,并把我列在前面。我固辞不受,汤一介则说“这对你以后有用”,而坚持己见,甘当人梯。幸好出版社出于营销等考虑,最终还是决定把我置名于后。2011年4月,三联书店出版社首版印行《汤用彤学记》。该书最初是应三联书店原编辑部主任孙晓林的邀请,经多年积累,从历年研究文献中筛选出体现汤用彤学行的文章36篇,皆大家手笔。

《汤用彤学记》编辑之初,汤一介正忙于全面铺开《儒藏》工程,鉴于我素来研究汤学,遂让我负责具体编务。《汤用彤学记》的题签起初拟请任继愈来写,可惜未及联系,他就过世了。于是,我们商定请曾受教于汤用彤的欧阳中石题写书名。2010年9月17日10时,我们专程前往首都师范大学看望欧阳中石夫妇,叙旧长谈。欧阳中石虽已年过八旬,因曾中风,头部稍有倾斜,视力已大不如前,看书写字都要用大号放大镜,但精气神十足。汤一介拜托欧阳中石为行将付梓的《汤用彤学记》题签,欧阳中石欣然同意。畅聊一小时后,大家互送祝福而道别。不久,欧阳中石全神贯注地书写下“汤用彤学记 中石拜题”的精美书法条幅,并庄重加盖篆文“欧阳”印章。此际,因我在外地,汤一介正赶赴美国,先生临行前请北大《儒藏》中心常务副主任魏常海教授把题签原件转交给我。9月底,我返回北大取来题词后,立即影印并传送三联书店,以便为正在排版的《汤用彤学记》制作封页。

汤一介逝世后,首部纪念文集《汤一介学记》,由我与“汤用彤书院”院长雷原教授遵照当年编定《汤用彤学记》的体例,2015年由新华出版社推出。两部“学记”出版后佳评不断,认为这两部“学记”初步解决了研究汤氏父子的相关成果散漫匮乏的问题,为学界进一步研究奠定了基础,成为该领域不可或缺的基本学术资料宝库,这对学人更好地把握汤学提供了极大便利,有助于推动对两位先贤精神遗产的传承与研究。

在汤氏父子的两部“学记”中,仿佛能够听见历史的回声,感受到学术文化的传承之力,不仅继承发展了汤学一脉相承的学术思想,还拓展了中国哲学等领域,推动了国学和跨文化研究的融合创新。尤为可贵的是,汤学倡导求实创新精神和跨学科、跨文化的研究方法,促进了中国式现代化的学术话语体系的发展。

推动《儒藏》编纂与儒道释三教关系研究

汤用彤在儒道释三教比较研究中,率先展开对“儒医”的学术史梳理。早在《儒藏》立项之初,汤一介就承继先父未竟之业,拟将之列为《儒藏》编纂与研究的重要课题,并与我多次详谈如何展开这一工作。但因这方面典籍浩瀚,且人才匮乏,一直难以推进。汤一介的家传藏书中有一本明末儒医殷仲春所撰的《医藏书目》,系现存我国第一部医学目录。汤用彤晚年对医学哲学问题格外关注,留下了大量读书札记。汤一介将父亲在这方面的一些未刊手稿交给我来整理研究。经过一年多的梳理,我从中选出两篇遗文《从〈吕氏春秋〉看中国哲学史中的养生问题》《〈养性延命录序〉校勘札记》加以校注,还写成一篇解读文章《跨文化对话视野下汤用彤对医学哲学史的开掘》。我在“整理说明”中指出:汤用彤首次把养生问题作为中国哲学史上的一个根本问题揭示出来,并从身国同构的方法论视角进行开创性研究。这虽有别于传统经典的西方哲学,但却符合中国哲学的本质特征,从而显发了中医原创思维以及中国哲学的特质和主体意识,丰富并深化了中国哲学研究的内涵,体现了哲学研究的本土化。经汤一介审定后,将之一并推荐给中国哲学界顶级核心刊物《中国哲学史》。该刊编辑部非常重视汤一介的意见,不久就在2014年第1期刊出上述文章。由此,该刊首次推出“汤用彤与医学哲学史”专栏。

当汤一介得知《中国哲学史》刊发了这一期专栏,甚是欣慰。我遂向他谈起,这类整理研究工作,以后还可为进一步展开“医藏”的编纂作铺垫,并介绍了“中华医藏”工程的情况。汤一介得知后很是关注,询问我与“中华医藏”工程的组织者是否熟悉,并提出联手展开合作的倡议,拟把“医藏”中的儒医部分纳入《儒藏》大全本的规划,还希望我以后能承担起这一任务。

汤一介主持《儒藏》编纂研究工程,眼界并不局限于儒家。他极其注重儒道释三教关系的梳理,并视之为中国文化史研究的主要突破口。为此,他积极申请国家立项支持,还把自己的新作《论儒、道、释“三教归一”问题》和约来的名家稿件,以及拙文《从汤用彤论玄学“反本”问题看三教会通——以理学发生史为中心》,一起发表在《中国哲学史》2012年第3期新开设的“儒道释研究专栏”。

汤一介于2011年9月在北京创办什刹海书院,以“秉承五千年中华人文传统之大道,弘扬儒道释三教圆融益世之精神,包容诸子百家探索之学说,肩负新时代人类济世和谐之使命,培育重道德自信自觉自强之英才”为宗旨,努力传承国学精粹、振奋民族精神、汇集学术英才、开展高端研究。什刹海论坛是该院重要的学术交流平台,主要举办高端学术论坛。每年推出儒学季、佛学季、道学季、易学季等不同主题的论坛,旨在展开三教对话,推动民族文化的传承和复兴。汤一介广邀钱逊、黄心川、余敦康、方立天、楼宇烈、张尚德等学术大家,也邀请成就突出的中青年学者和社会贤达共同参与。此外,汤一介曾创办什刹海书院的年刊《儒道释与中国传统文化》,撰文并组稿,以推进相关研究。

返本开新的“中国路径”“中国梦”

汤一介曾言:“中国文化正处在返本开新的历史新时期。返本才能开新,返本更重要的是为了开新。《光明日报》国学版为探讨文明发展进程中的中国路径,厘清先贤思想遗产,正当其时。家父用彤先生作为会通古今的大家,以‘昌明国粹,融化新知’的治学宗旨作为返本开新的途径,通过对民族文化自身演进及中外交流史的梳理,总结规律以探索中国文化发展的路径,为后人留下了丰厚的遗产和镜鉴,值得我们深入发掘,并在继承的基础上发展创新。”这点明了中国文明发展道路探讨的重要意义,展现了汤一介对学界热点问题的思考。

有关“中国路径”的学术讨论是中国文化领域凝练学科、引领话语、协同攻关的重要体现。其主题是在关注中国发展道路与世界其他文明相似性的同时,重新考虑中国文明演进道路的独特性,挖掘中国历史经验和文化元素,为社会科学研究提供一些新思路或新框架。它基于以下语境:中国30年的改革开放取得巨大成就,令全世界刮目相看。中国大陆与“亚洲四小龙”的发展都与传统文化息息相关,再次印证了不仅科学技术是一种生产力,传统文化也是一种特有的生产力。东亚社会现代化的独特过程,说明人类文明发展存在多种路径,“欧洲中心论”的偏见不攻自破。世界各地纷纷出现“重新审视中国”的思潮,而“中国路径”探讨即对此时代思潮的回应,使全世界重新站在一个全新的角度,来看待璀璨的中国传统文化,以及它在当今世界文明发展进程中不可或缺的独特魅力。

2013年底,汤一介和乐黛云共同发起研究项目《中国梦·欧洲梦·美国梦——献给中国过去、现在与未来》,以整合国内外有关“中国梦”的学术资源。汤一介拟定由我和时任北京大学哲学系教授、中国文化书院院长的王守常等学者作执行主编,以儒学等传统文化与马克思主义的关系为纲,准备搜集“中国梦”各类学术文献编集成书,以使“中国梦”的内涵更好地建基于扎实厚重的学术研究之上。时任北京大学跨文化研究中心主任的乐黛云是从中西文化比较角度探讨“中国梦”的倡导者之一,此前早已在展开这项研究。《当代中国史研究》2013年第6期发表《“中国梦”一词的由来》一文,便论及乐黛云的相关研究。

我们起初筹划了庞大的编委会阵容,但汤一介和乐黛云一向为人低调,踏实做事,仅将主要编纂成员圈定为:杜维明、赵汀阳、肖启明等少数几人。2014年青年节时,我们课题组人员说:“要是先编出书来,这次就可作为‘五四节’献礼了。待以后有机会再深化拓展。”

汤一介在病逝前夕完成了《儒藏精华编(一百册)》《汤一介集(九册)》《汤用彤全集新编》等经典文献的汇编,并阐发了中国文化中的普遍永久价值,实现了他要为民族文化新发展贡献自己力量的人生夙愿。中华文化“返本开新”的使命担当已成为他全部生命的精神归宿,这既是他学术工作的动力之源,也是他视中华民族之文化生命为自身“终极关怀”的伟大而深切的赤子情怀。

作为国学泰斗,汤一介勤奋严谨、勇于担当、继往开来的治学精神,永远值得后辈学人继承和发扬,激励着我们奋力前行。

《礼记·学记》云:“善歌者使人继其声,善教者使人继其志。”纪念汤一介最有意义的方式是,把人生智慧、学术理念和理想事业传承发扬光大。

在汤一介逝世11周年之际,我特此撰文,以期铭记其对中华文化传承发展的杰出贡献。

(本文为国家社会科学基金重大项目“黄老道家思想史”阶段性研究成果)

网址:汤一介对中华文化传承发展的贡献 https://c.klqsh.com/news/view/267655

相关内容

三分钟讲文化:文化习俗的传承与发展民俗旅游的魅力及民族文化的传承与发展

中国音乐文化节之旅:多元、创新与传承的交融

传播中华文化 促进文明互鉴

以薏米筒骨汤为主题的营养健康餐(传承中华饮食文化,打造美食佳肴)

21世纪世界华人第一人是谁?探索颜廷利教授的多元卓越贡献

努力做好北京历史文化的普及工作 为首都的繁荣发展做贡献

中国地方美食的文化内涵与传承

探寻中华美食的地域风味与文化传承

传承非遗文化 弘扬中华文明