刘伯温当年快被杀,急忙写下一诗保住性命,如今此诗几乎人人会背

用笔误写成诗:一次匆忙中,字迹潦草却成了另类的现代诗。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #日常幽默事件#

刘伯温一首诗保全家性命:读懂朱元璋的猜忌,才是他乱世善终的终极智慧

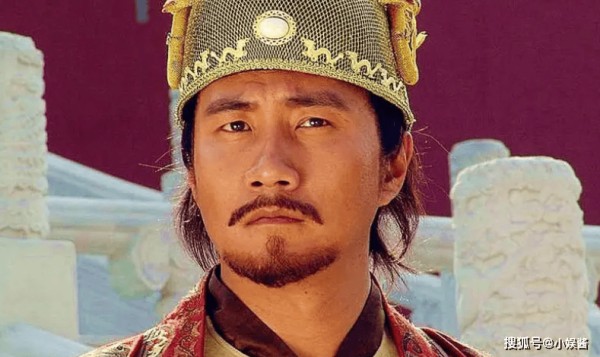

洪武八年早春,浙江青田的一座老宅里,68 岁的刘伯温坐在窗前,枯瘦的手指握着狼毫笔,在宣纸上缓缓写下四句诗。墨汁晕染的痕迹里,藏着这位明朝开国元勋最后的挣扎 —— 他知道,这 28 个字不仅是自己的谢恩表,更是全家的 "免死符"。当信使把诗送到南京皇宫,朱元璋坐在奉天殿的龙椅上,反复诵读了不下十遍。殿内烛火摇曳,映着他阴晴不定的脸,旁边太监早已备好的诛杀令,迟迟没能递到他手中。最终,这位猜忌心重到连功臣都敢株连九族的洪武大帝,竟长叹一声,收回了成命。世人都说刘伯温靠谋略帮朱元璋打天下,却少有人知,他真正的智慧,是读懂了朱元璋的心思。那首改变命运的诗,不过是他看透人心后的 "保命术"。要懂这背后的玄机,得从他们相识的那天说起。

一、从浙西奇才到开国帝师:刘伯温凭什么让朱元璋信服?

1352 年,朱元璋还是红巾军里一个不起眼的将领时,就常听人说起 "浙西有个刘伯温,比诸葛亮还厉害"。那时候的刘伯温,早已是名声在外的奇才 ——12 岁中秀才,23 岁考中进士,在元朝做过官,因看不惯官场腐败才辞官归隐。他不仅熟通经史子集,还懂天文历法、兵法谋略,甚至能通过星象预测战事走向,当地百姓都称他 "活神仙"。

彼时的天下,群雄割据:陈友谅占着江西、湖北,兵强马壮;张士诚守着苏州、杭州,富得流油;朱元璋被困在南京,夹在中间进退两难。在一次军事会议上,众将吵得面红耳赤:常遇春拍着桌子说 "先打张士诚!他兵力弱,打下来能抢钱抢粮";徐达却皱着眉反驳 "陈友谅野心大,要是我们打张士诚,他肯定会背后偷袭"。

就在朱元璋拿不定主意时,一直没说话的刘伯温开口了:"张士诚是守成之主,满足于现有地盘,就算我们打陈友谅,他也只会隔岸观火;但陈友谅不一样,他名号不正,一心想当皇帝,又手握重兵,若不先除他,迟早是心腹大患。"

这番话像一盆冷水,浇醒了满殿武将。后来朱元璋照着这个思路,先集中兵力对付陈友谅,在鄱阳湖展开决战 —— 而这场战役的胜负,全靠刘伯温的两个关键计谋。

一是火攻战术。刘伯温知道陈友谅的战船都是大船,用铁索连在一起,机动性差,便建议朱元璋造小船,装满火药和柴草,趁风势放火。二是预测风向。决战那天清晨,原本刮着东风,陈友谅的战船顺风顺水,占尽优势。朱元璋急得直跺脚,刘伯温却胸有成竹地说 "别急,午时会转西风"。果然,临近午时,风向突然逆转,明军火船顺着西风直冲陈友谅大营,一把火烧得对方溃不成军。

经此一役,朱元璋彻底消灭了最强对手,也对刘伯温彻底服了气。后来他常对人说 "刘伯温就是我的子房(张良),有他在,我心里就踏实"。

明朝建立后,刘伯温的作用更关键。他参与制定《大明律》,主张 "轻徭薄赋",让百姓休养生息;首创 "巡按御史" 制度,派中央官员去地方查贪腐,这一制度后来沿用了近三百年;他还主持修订历法,改革科举,甚至连南京城的选址和布局,都是他亲自规划的,说南京 "虎踞龙盘,是帝王之都"。

那时候的朱元璋,对刘伯温几乎言听计从。有一次,朱元璋想把江南的富户迁到南京,充实都城人口,刘伯温劝他 "富户是地方经济的根基,迁走会让百姓恐慌",朱元璋听后立刻收回成命;还有一回,有大臣诬陷刘伯温贪赃枉法,朱元璋直接把诬告的人关进大牢,说 "刘伯温不是那样的人"。

可谁也没想到,这份君臣相得的好日子,很快就走到了头。刘伯温的才能,是他晋升的阶梯,也成了他日后的 "催命符"—— 在明朝的朝堂上,以李善长为首的 "淮西集团"(朱元璋的老乡们),早就把他当成了眼中钉。

二、朱元璋变了:从虚心明主到猜忌暴君,背后藏着什么?

明朝建立初期,朱元璋还能保持着虚心纳谏的样子,可随着皇位越来越稳,他的猜忌心也越来越重。1370 年,朱元璋大封功臣,表面上是论功行赏,暗地里却在给功臣们 "记账"—— 谁的功劳大,谁的兵权重,谁的人脉广,他都记在小本子上。

也就是这一年,他设立了锦衣卫。这些穿着飞鱼服、拿着绣春刀的特务,遍布京城的大街小巷,大臣们在家说句悄悄话,第二天就能传到朱元璋耳朵里。有个大臣在家和老婆吵架,骂了句 "皇帝整天疑神疑鬼",没过三天就被抓进锦衣卫大牢,最后死在里面。从那以后,每次上朝,大臣们都要先和家人诀别,因为不知道自己能不能活着回来。

李善长的死,成了朱元璋大肆清洗功臣的开端。这位开国丞相,原本是朱元璋的 "老乡兼恩人",可就因为有人告发他 "谋反",朱元璋二话不说,就把李善长一家七十多口全部处死,还株连了三万多人。当时满朝文武,没人敢替李善长说话,连徐达这样的开国大将,都吓得在家装病不敢上朝。

刘伯温的处境,比谁都危险。他不是淮西集团的人,却在文官里威望最高,李善长的继任者胡惟庸,更是把他当成头号敌人。胡惟庸经常在朱元璋面前说刘伯温的坏话,一会儿说 "刘伯温在家乡青田选了块有 ' 王气 ' 的地,想给自己修祖坟,这是想谋反啊";一会儿又说 "刘伯温背后拉拢文官,想架空陛下"。

这些话,正好戳中了朱元璋的痛处。朱元璋出身贫寒,小时候父母双亡,靠乞讨和当和尚为生,这种经历让他特别没有安全感 —— 他总觉得别人看不起他,总担心有人会抢走他的皇位。尤其是太子朱标早逝后,他看着年幼的皇孙朱允炆,更是怕功臣们会欺负这个小皇帝,所以总想把 "威胁" 都清除掉。

更让刘伯温警觉的是,1373 年开始,朱元璋频繁召见他的儿子刘琏。表面上是关心功臣后代,实则是在试探。有一次,朱元璋直接问刘琏 "你父亲最近和什么人来往?有没有人去你家做客?" 刘琏吓得浑身发抖,只能如实说 "父亲在家除了读书,就是教我们写字,没见外人"。

刘伯温知道后,连夜把家里的宾客都打发走,还把自己珍藏的兵书和谋士笔记都烧了。他明白,朱元璋已经不是当年那个能听进建议的明主了,现在的他,就像一头随时会咬人的老虎,稍有不慎,全家都会丧命。

三、那首救命诗:28 个字,如何让朱元璋收回杀心?

1375 年正月,刘伯温感染了风寒,卧床不起。他知道,这是自己的机会 —— 他要趁这个时候,彻底打消朱元璋的猜忌。没过几天,胡惟庸带着太医来看他。太医给刘伯温开了一副药方,刘伯温喝了之后,病情不仅没好转,反而越来越重。他心里清楚,这是朱元璋在试探他:如果他就此病死,说明他没反抗的力气;如果他敢质疑药方,就坐实了 "心怀不满" 的罪名。刘伯温强撑着病体,让儿子扶他起来,在宣纸上写下一首七言诗,题为《谢恩表》:

" 大千世界正茫茫,何必收拾一袋藏。古来多少英雄辈,得道多助失道亡。"写完这首诗,他又让儿子把诗装进奏章里,通过官方驿道送到南京 —— 他特意不用私下渠道,就是要让所有人都知道,他光明磊落,没有任何阴谋。朱元璋看到诗的时候,正在奉天殿批阅奏折。他拿起诗,先皱着眉读了一遍,脸色瞬间沉了下来 ——"何必收拾一袋藏",这不就是在说他猜忌心太重,想把天下都攥在自己手里吗?旁边的太监见状,赶紧把早已备好的诛杀令递上去,等着朱元璋盖章。

可朱元璋没接,他又读了一遍诗,尤其是最后两句 "古来多少英雄辈,得道多助失道亡"。这句话像一根针,扎进了他心里。他想起当年鄱阳湖之战,刘伯温在船上帮他预测风向的情景;想起刘伯温制定《大明律》时,劝他 "得民心者得天下" 的话;想起刘伯温从来没结党营私,甚至连老家的地都没多要过一块。

朱元璋坐在龙椅上,独自待了一夜。殿外的梆子敲了三下,天快亮的时候,他终于叹了口气,把诛杀令扔到一边,对太监说 "传朕的旨意,派御医去青田,给刘伯温送最好的药"。

虽然那时候刘伯温已经油尽灯枯,御医也没能救活他,但朱元璋的这个举动,彻底保全了刘家 —— 后来胡惟庸想趁机株连刘家,朱元璋却直接驳回,说 "刘伯温是开国功臣,他的家人不能动"。

这首诗的高明之处,在于它把 "劝谏" 藏在 "谢恩" 里,既没丢朱元璋的面子,又说透了道理。第一句 "大千世界正茫茫",先肯定朱元璋统一全国的功业,给足了帝王的尊严;第二句 "何必收拾一袋藏",用 "一袋藏" 比喻朱元璋的猜忌和集权,委婉地指出问题,却不直接批评;最后两句用历史典故警示,提醒朱元璋 "失道寡助" 的后果,让他自己领悟,而不是被人说教。

刘伯温太懂朱元璋了:他知道朱元璋爱面子,不能直接指责;知道朱元璋重视历史评价,所以用 "英雄辈" 来提醒他;更知道朱元璋怕失去民心,所以用 "得道多助" 来劝他。这种 "曲谏" 的智慧,比海瑞那种 "死谏" 要高明得多 —— 既守住了自己的原则,又没触怒龙颜。

四、民间记忆里的刘伯温:他不仅是谋士,更是智慧的化身

在浙江青田,刘伯温的故事流传了六百多年。当地的老人说,刘伯温临终前,把两个儿子叫到床前,留下了两句话:"第一,世代务农,不要做官;第二,把我的兵书都烧了,不要留下任何把柄。"

正是这个遗嘱,让刘家在后来的 "胡惟庸案"" 蓝玉案 " 中得以保全。要知道,那两场大案,朱元璋株连了数万人,连徐达的儿子都没能幸免,可刘家却安然无恙 —— 因为朱元璋知道,刘伯温的儿子没有当官的野心,对皇权没有威胁。

在青田,还有很多关于刘伯温的传说。有人说他小时候放牛,看到村民因为田地分配吵架,就用树枝在地上画图,教村民按 "梯形面积" 分地,既公平又合理;还有人说他当年辞官归隐时,曾在山里救过一个砍柴的老人,后来老人的儿子成了锦衣卫,在查刘家时,特意隐瞒了刘家的情况,报答当年的恩情。

南京的民间传说更神奇。有人说刘伯温其实没有死,他只是装死骗过了朱元璋,后来隐居在南京的紫金山里,还曾在朱棣靖难之役时,现身指点过朱允炆;还有人说,现在南京城里的一些老巷子,比如 "军师巷"" 刘军师桥 ",都是为了纪念刘伯温而命名的。

最让百姓津津乐道的,是刘伯温的 "预言"。民间流传着一本《烧饼歌》,据说就是刘伯温写的,里面预测了明朝的兴衰,甚至连清朝的建立都提到了。虽然历史学家说《烧饼歌》是后人伪托的,但这并不影响百姓对刘伯温的崇拜 —— 在他们眼里,刘伯温就是 "智慧" 的化身,能看透过去,预知未来。

刘伯温的墓,在青田的一座小山脚下,至今保存完好。每年清明节,都有来自全国各地的人来祭拜,有普通百姓,也有研究历史的学者。墓碑上刻着 "明开国太师刘文成公墓",简单的几个字,却概括了他传奇的一生。当地的村民说,刘伯温的墓从来没被盗过,不是因为里面没有值钱的东西,而是因为百姓都敬他、护他,没人敢动他的墓地。

五、现代启示:刘伯温的沟通智慧,至今还能用

很多人觉得,刘伯温的智慧只适用于古代官场,其实不然。他的沟通方式、处世哲学,放在今天的职场、生活中,依然管用。

在职场里,向领导提意见时,刘伯温的 "曲谏" 艺术就很值得学。比如你觉得领导的某个决策有问题,不能直接说 "你这个想法不对",而是可以先肯定领导的思路,再委婉地指出风险,最后提出自己的建议。就像刘伯温那样,先夸朱元璋 "大千世界正茫茫",再劝他 "何必收拾一袋藏",既给了领导台阶,又能让领导接受意见。

有个朋友在互联网公司做产品经理,曾经遇到过这样的情况:领导想上线一个功能,觉得能提升用户量,但朋友觉得这个功能会影响用户体验。他没有直接反驳,而是先对领导说 "您这个思路特别好,能抓住用户的需求点",然后拿出数据说 "不过根据之前的测试,类似的功能会让用户流失率上升 10%",最后建议 "咱们可以先做个小范围测试,看看用户反馈再决定"。领导听后觉得有道理,采纳了他的建议,最后避免了一次失误。

在家庭教育中,这种智慧也很有用。很多家长教育孩子时,喜欢直接批评 "你怎么又做错了",结果孩子越教越叛逆。如果能学刘伯温的方式,先肯定孩子的努力,再指出问题,效果会好很多。比如孩子考试没考好,别骂他 "你怎么这么笨",而是说 "妈妈知道你这次很努力,比上次进步了",然后一起分析错题,说 "下次咱们注意这些地方,肯定能考得更好"。

在商务谈判中,这种沟通方式更是能帮你事半功倍。优秀的谈判者,不会一上来就否定对方的方案,而是会先找到双方的共同点,再逐步引导对方接受自己的想法。就像刘伯温那样,先和朱元璋达成 "天下已定" 的共识,再劝他放宽心,而不是直接对抗。

甚至在日常生活中,和家人、朋友相处时,这种智慧也能减少矛盾。比如你觉得朋友的某个习惯不好,不能直接说 "你这样做不对",而是可以说 "我觉得你平时挺注意细节的",然后委婉地提建议 "要是能稍微注意一下这个小地方,就更完美了"。这样既不会伤了朋友的感情,又能让朋友接受你的意见。

六、结语:真正的智慧,是看透人心后还能守住本心

刘伯温的一生,是传奇的一生。他凭谋略帮朱元璋打天下,靠一首诗保全家性命,在乱世中活成了 "善终" 的典范。但他最让人敬佩的,不是他的谋略,也不是他的预言,而是他在看透人心后,依然能守住本心。

他知道朱元璋猜忌,却没有像胡惟庸那样阿谀奉承;他知道官场险恶,却没有像李善长那样结党营私;他知道自己随时可能丧命,却没有放弃劝谏的责任。他写下那首诗,不是为了自己活命,而是为了提醒朱元璋 "得道多助,失道寡助",希望他能做个好皇帝,让百姓过上好日子。

在那个伴君如伴虎的年代,刘伯温的智慧,是 "看透不说透" 的分寸,是 "知世故而不世故" 的清醒,是 "有所为有所不为" 的坚守。他没有像诸葛亮那样 "鞠躬尽瘁,死而后已",也没有像范蠡那样 "功成身退,泛舟五湖",而是在两者之间找到了一个平衡点 —— 既尽到了臣子的责任,又保全了自己和家人。

六百多年过去了,刘伯温的故事还在流传。人们记住他,不仅因为他是明朝的开国功臣,更因为他的智慧能给我们启发:无论是在职场、生活中,还是在复杂的人际关系里,读懂人心很重要,但更重要的是,在读懂人心后,依然能守住自己的原则和本心。

就像刘伯温在诗里写的那样,"大千世界正茫茫",人生在世,会遇到各种各样的人和事,会面临各种各样的选择。但只要我们像刘伯温那样,有看透人心的智慧,有守住本心的勇气,就能在乱世中站稳脚跟,在平凡的生活中活出自己的精彩。

网址:刘伯温当年快被杀,急忙写下一诗保住性命,如今此诗几乎人人会背 https://c.klqsh.com/news/view/268894

相关内容

刘伯温的一首短诗,只有20字却写透人生百年,开篇就惊艳世人唐朝诗人李白,最厉害的不是写诗,他的剑法几乎无人能敌

慈禧写过一首诗,曾被编入小学课本,最后一句几乎人人知道

静水深流:刘诗诗与一种消失的当代品质

刘诗诗现如今容貌哪里不对?中年女性如何优雅生活不疲惫?

“遗音沧海如能会,便是千秋共此时”——北京,有一群吟诵古诗词、传承“叶调”的人

武则天登基后写下大唐第一狂诗,李白也望尘莫及,如今人人都会背

温庭筠:悲剧人生下的诗歌美学

几株树上见豪情:“诗豪”刘禹锡诗中的草木风骨

刘禹锡被小人逼得忍无可忍,写下一篇千古名作,现在几乎人人会背