乐善斋的面纱④|乐善斋本《红楼梦》产生的历史脉络

《聊斋志异》以奇异故事探讨人性善恶 #生活乐趣# #阅读乐趣# #古典文学阅读#

凡事未必都有因果,但都有脉络。

乐善斋本《红楼梦》的翻译,确切地说,乐善斋本《红楼梦》是如何出现的,至少有两条脉络:一条是韩国国内的,另外一条是中日韩三国文化交流的。

作为世界上最早的《红楼梦》全译本,乐善斋本《红楼梦》并没有留下任何翻译之外的信息,相关研究中经常被提及的,是嘉蓝李秉岐(1891~1968)的以下言论:

高宗皇帝二十一年(1884)前后,有文士名为李钟泰者,奉皇帝之命,组织数十名文士,长期翻译中国小说达近百种。又,昌德宫内的乐善斋(王妃的图书室)内,存有朝鲜谚文书籍达四千余册,其中大部分为翻译小说,间或也有韩国学方面的珍贵版本。

上面这段话中虽然没有明确地言及《红楼梦》,但大部分韩国学者还是根据这一资料推测乐善斋本《红楼梦》完成于1884年前后。笔者在的开头部分就曾提到,云养金允植(1835~1922)在1881年12月22日的《阴晴史》中写道,想要通过《红楼梦》来“观官话”。

如果说乐善斋本《红楼梦》是一个完成的结果,那么金允植的意向就是这一结果之前的一个原因,二者看似应该是韩国国内的脉络,实际上并非如此。

我们首先来看一下韩国国内的脉络。

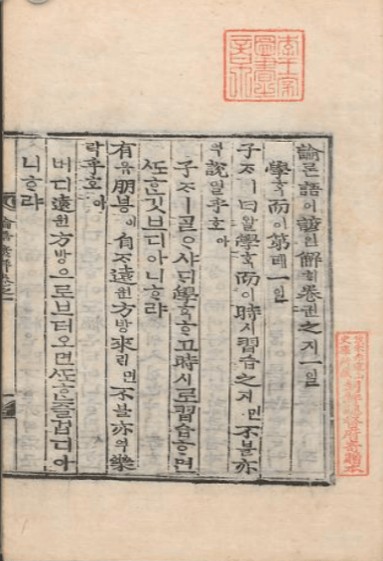

1631年藏书阁藏本《论语谚解》

从韩国的文学传统中来理解乐善斋本《红楼梦》的出现,是最合适、或许也是唯一正确的解读脉络,是朝鲜时期悠久的谚解传统。所谓谚解,就是用韩字(한글)对汉文资料进行翻译。谚解从韩字创制之后就开始了,从佛教典籍到儒家经典,从文人诗文到小说戏曲,很多文体都有谚解本。

谚解主要是为了理解原文的内容,因而大部分情况下不需要注音,即不需要知道原文的汉语发音。但有一种谚解资料必须有主意,那就是语言学习教材,如《老乞大谚解》《朴通事谚解》《华音启蒙谚解》等。

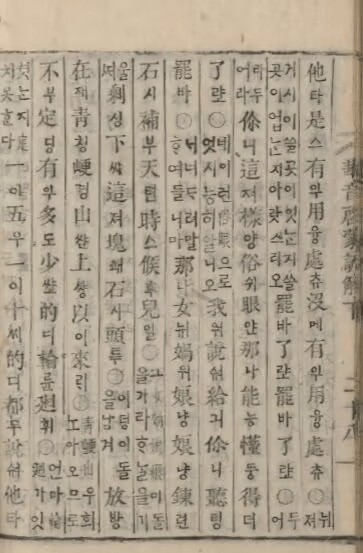

其中《华音启蒙》是译官李应宪(1838~?)于1883年编撰的新的汉语学习教材,是一部顺应时代需求的实用汉语会话教材。在该教材的最后买卖古董的部分,出现了与《红楼梦》有直接关系的两段内容。其一是关于女娲炼石补天剩下的石头的内容,另一则是关于子母珠的内容,可见当时《红楼梦》已经逐渐被用来当成学习汉语的材料了。

《华音启蒙谚解》中有关“女娲炼石补天”的内容(藏书阁藏本)

乐善斋本《红楼梦》虽然不是语学书,但其中的注音也是在这一脉络上的产物。概言之,乐善斋本《红楼梦》是朝鲜悠久的谚解传统的产物。

韩国国内的这一脉络的确存在,且符合当时的历史文化传统,但不够清晰。如果我们将视野扩展一下,从十九世纪晚期中日韩三国文化交流的视域来看,反而会发现一条更为清晰的脉络。

笔者之前也曾提过,金允植想要通过《红楼梦》来学习官话,并不是一个偶然的、随意性的选择,而是当时外交圈中的一个普遍性的认识,而这一认识的起点,似乎是在日本。1871年清王朝与日本签署了《中日修好条规》,两国开始了近代的外交关系。1877年清朝的第一届驻日公使团到达日本,正使为何如璋(1838~1891),副使为张斯桂(1817~1888),参赞官为黄遵宪(1848~1905),此外还有一些随员与仆役。驻日期间有很多日本文人与公使馆诸人笔谈往来,或以诗会友、或吟风弄月、或讨论学问,留下了不少笔谈资料。其中日本旧高崎藩藩主,明治革新后为东京华族的大河内辉声(1848~1882,号桂阁)留下的笔谈资料中,有不少关于《红楼梦》的内容,从这些笔谈中我们可以看到一些以《红楼梦》来学习北京官话的认识产生的脉络。

具体地来看一下相关内容。以下笔谈中的如璋是正使何如璋,桂阁即大河内辉声,公度则是黄遵宪的字,桼园为旅日中国文人王治本(1835~1908),当时其并非公使馆随员。

①.1878.7.12

桂阁记录:何如璋告诉我,要理解北京官话,最好读《红楼梦》。

②.1878.7.26(桂阁与桼园笔话)

桂阁:前日何如璋告弟曰:谈北京官话,莫如知北京官话;知北京官话,莫如读《红楼梦》一书,子请勉读焉。弟尝试之,弟欲读过,独苦无解其句读。

③.1878.9.12

桂阁:贵邦小说中解北京语以《红楼梦》为第一,其他亦以北京语否?又闻《红楼梦》有数种,以何种书为佳?

如璋:小说用北京话,雅俗事都写得出者,以《红楼梦》为最佳。其次则《品花宝鉴》,说北京名伶,笔墨殊不及《红楼梦》。

④.1878.10.4

桂阁:是书(按,指的是北京官话本《正音提要》)官话了,不知别有纂北京土话者否?如那《红楼梦》中话,则照之而好否?

公度:其为北音一也。编《红楼梦》者乃北京旗人,又生长于富贵之家,于一切描头画角零碎之语,无不通晓,则其音韵腔口,较官话书尤妙。然欲学中国音,从官话书学起,乃有门径。譬如学日本语,不能从《源氏物语》诸说入门也。

笔谈的内容具有一定的局限性,不可能将一件事情的来龙去脉全都记录在内,但我们依然可以通过以上的内容整理出这一事件的脉络。首先是何如璋公使告诉源桂阁“要理解北京官话,最好读《红楼梦》”,并在之后数次谈过相似的内容。例文④中,源桂阁又请教黄遵宪照着《红楼梦》学习北京官话是否可以,黄遵宪则指出,《红楼梦》中的话虽然也是北音,且因为作者是旗人,又生长富贵之家,所以音韵腔口,比官话书更妙,但其也指出,学北京官话,还是需要从官话书学起。亦即,《红楼梦》的语言并不适于初学官话者,正如学习日本语不能从《源氏物语》开始一样。在此之前的9月6日,黄遵宪在笔谈中听源桂阁说起过《源氏物语》,叹息自己不解日本语,不能阅读,而当日石川鸿斋(1833~1918)指出《源氏物语》“此文古语,虽人国(按,应为“国人”之误写)解之者亦少。”即《源氏物语》的语言是古语,日本人中能够理解的人也不多。所以黄遵宪在这里用《源氏物语》来对比说明《红楼梦》中的语言对于初学北京官话的人而言可能太难,还是应该先从官话书开始学起。

以上的笔谈的时间均为1878年,此后的1880年朝鲜修信使金宏集(1842~1896)出使日本,与何如璋、黄遵宪等就很多外交通商税则等问题进行过严肃的笔谈。1881年鱼允中(1848~1896)也曾到过日本,黄遵宪也曾“频见韩人”。作为同时期的朝臣,被称为“三杰”的金允植、金宏集、鱼允中等在国家内忧外患的局势中必然会经常交流探讨,一起探索救国之道。驻日公使馆小圈子内的“可用《红楼梦》学习北京官话”的认识逐渐成为外交圈中的一种普遍性认识的时候,无论通过什么方式,金允植都有可能接触到这一信息。因此笔者前面强调,金允植想要通过《红楼梦》来学习官话,并不是一个偶然的、随意性的选择,而有可能是受当时外交圈中的一种普遍性认识的影响。

如果我们整理一下以上的时间与事件:

1878年,驻日公使馆员与源桂阁的笔谈中数次谈论到“可用《红楼梦》来学习北京官话”。

1880年,金宏集同样与何如璋、黄遵宪有过笔谈。

1881年,作为领选使到中国的金允植在日记中提到要读《红楼梦》“欲观官话”。

1881年,鱼允中同样到过日本。

1883年,李应宪编写的《华音启蒙》中采用了《红楼梦》的内容。

1884年左右,乐善斋本《红楼梦》的翻译完成。

我们可以发现,乐善斋本《红楼梦》的翻译,比起韩国国内的脉络,受中日韩三国外交圈中相关观点的影响的脉络似乎更为清晰一些。当然,这两条脉络并非截然分立的,而是内外交融的。

以上的论述并非清晰的因果,而是历史中绰约的脉络。

网址:乐善斋的面纱④|乐善斋本《红楼梦》产生的历史脉络 https://c.klqsh.com/news/view/269055

相关内容

乐善斋的面纱︱谁与话寂寥:《红楼梦》的朝鲜读者红楼梦:当林黛玉没有了利用价值,她给王夫人的善意,是一种打扰

如何看待脂砚斋、脂批、《脂砚斋重评石头记》的“真伪”争议?

《红楼梦》是曹雪芹的自传体?脂砚斋批了8个字,揭示贾宝玉真实身份

宋刻元修本《鬳斋考工记解》的递藏

深度解读《红楼梦》:每个中国人都应该懂的人性洞察

《红楼梦》背后的历史文化解读

《十竹斋画谱》琐谈

《红楼梦》的作者曹雪芹何许人也?因何谓之雪芹?

87版红楼梦的镜头语言,真是绝了!