90后00后最熟悉的儿童作家,想为自己而写

家长应了解并熟悉自己车辆的儿童安全座椅安装和使用方法 #生活技巧# #驾驶安全技巧# #儿童乘客安全座椅#

杨红樱这一次为自己和成都写作。

她说:“我的记忆中,既有烟火气又很文艺,随便走到哪里,比如看见大树下围着一圈人,一定有人在那儿朗读长篇小说,或者是在那儿弹吉他、唱歌。”

作者 | L

编辑 | 程迟

题图 | 受访者提供

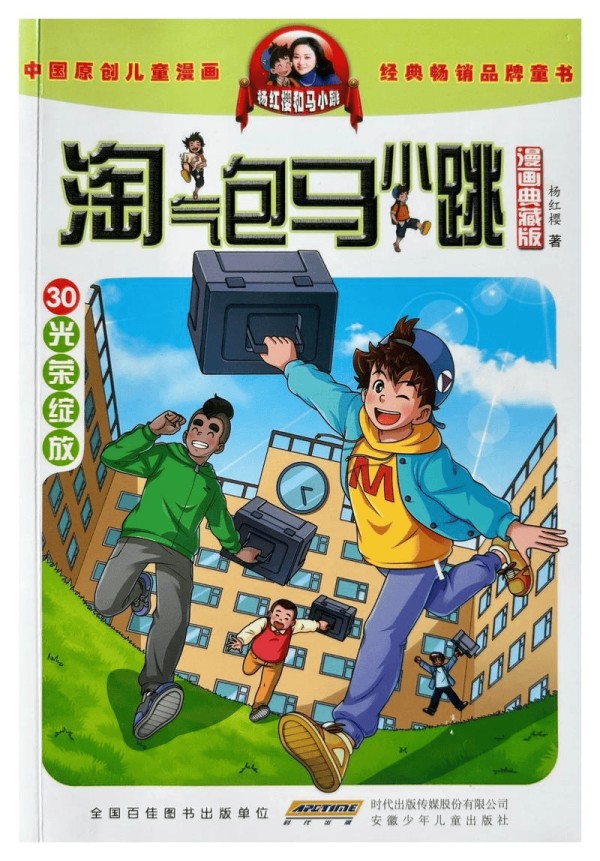

快要60岁时,作家杨红樱做了个决定,完结“淘气包马小跳”以及“笑猫日记”两个系列。

这两个系列的童书,分别有三十本之多,杨红樱完成它们,用了二十几年。这些书作,不仅是杨红樱的心血,更是许多80后、90后的童年记忆的一部分。看到完结消息传来时,很多已经为人父母的读者,在社交媒体讨论起来。他们怀念起那些故事,也怀念与故事相连的无忧无虑的时光。

(图/《笑猫日记》)

其实很早以前,杨红樱就意识到,由于对自己的要求很高,越往后写越困难了。好在,她的儿童文学里,总是带有现实世界的影子,这才让她的灵感源源不断。“我是根据当下的儿童的生活现状和教育现状而写的,我希望离他们的生活更近一点。”

譬如,如今又开始提倡“劳动教育”的概念,杨红樱就在“马小跳系列”的最新一本《光荣绽放》里面,将“劳动”对儿童成长的意义和她理想中的劳动课是什么样的写入书中。书中的亮点之一是选“劳动课代表”。劳动课老师是一位具有先进教育理念的年轻老师,他提出“劳动课代表”必须兼备领导能力、策划能力、合作能力、快乐能力,同学们选来选去,用事实说话,兼备这几种能力的居然是马小跳,于是马小跳当上了劳动课代表,迎来了自己“光荣绽放”的高光时刻,最终成为了最好的自己。

(图/《淘气包马小跳》)

她通过“淘气包马小跳”系列,完成了一部儿童心灵成长史,用故事呈现了一个真正的孩子完整的童年。

“写完‘马小跳系列’(30本),这一年我刚好60岁,我想为自己写一本书。”她将尘封的记忆唤醒,开始动笔,写下一个个故乡成都的故事。那些人,那些事,仿若都回到了她的身边。

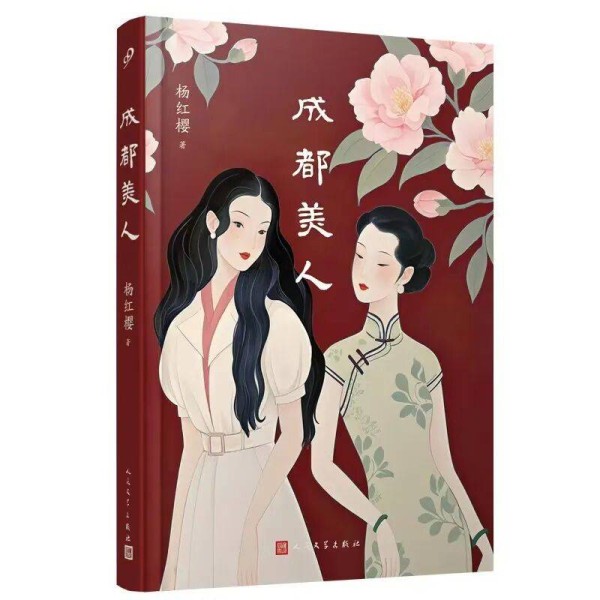

在其新作《成都美人》出版之际,《新周刊》对杨红樱进行了专访,以下为专访实录。

蜀地女性长得漂亮,活得更漂亮

《新周刊》:是否有比较关键性的事件促使你开始转向新阶段的创作?

杨红樱:我喜欢细节描写,喜欢写人物,但在童书里,孩子不一定感受得到,我就很多年没有这样写过。决定为自己而写后,我就想从成都往事开始写吧,我那时还不知道能不能写出来。

(图/受访者提供)

《成都美人》中的小满,是我第一个想写的人,她的原型是我们家附近药铺里抓药的一个女性。她长得非常漂亮,原来是唱四川清音的演员,后来嗓子倒了,说话就比较粗了。我在读小学的时候认识了她。那时,我的老师都说我以后会是作家,我那时就想,如果真的成了作家。我就要写她。

我很庆幸,60岁以后才能写小满。放到以前,我可能会写她如何漂亮,一眼万年的那种,但现在,我可以写她活得更漂亮,写出她身上所带有的成都女性的精气神。

《新周刊》:小满和斯小姐在现实中都有相应的原型,你能结合作品讲一讲与她们的交往中印象深刻的事情吗?

杨红樱:小满的出身,是成都附近一个县的农民家庭,她有“百灵鸟”一样的嗓子,就被选到了成都曲艺团,学了清音。斯小姐则是高门大户。从身份上看,她们是完全不同的,但其实都有一个特点,就是我行我素,活出了自己的精彩。斯小姐是我的邻居,住在我家附近的公馆里。她也是我幼儿园的老师。她很喜欢我,放了学就把我带到她家去,给我弹风琴,还给我放黑胶唱片听。斯小姐出身高门大户,那时候人人都可以欺辱她。但在我的印象中,她走路昂首挺胸,自尊自爱。小满和斯小姐,她们是不同类型的成都美人,但都是成都女性的典型代表。

《新周刊》:你用“拿得起,放得下,想得开”来形容她们,你觉得这是成都女性最突出的性格特质吗?

杨红樱:人们对成都女性的了解好像都是偏外在的,比如,长得漂亮。实际上,成都女性外表是很温婉,但她们内心又很强大。

从我接触的人来说,我觉得成都女性不装,不爱攀比,也不爱跟风,我是什么样,那就以什么样示人,这一点,在我身上也是有所表现的。我从19岁开始儿童文学创作,到2000年《女生日记》出版,这是我的成名作,全国的少年儿童都知道了在中国有一个专门为孩子写书的作家杨红樱,批判我的人也开始多了,也有排挤、白眼,造谣,甚至有人扬言“儿童文学界已经把杨红樱开除了”。面对这些遭遇,我依然保持自我。我不会活在别人的眼睛里,我认为是对的,那我会做到底。我不跟人攀比,并且坚信,作品的好坏,只能交给读者和时间来判断。

成都人的人生哲学,成就了这座城市

《新周刊》:你觉得这些性格特质是蜀地的女性与生俱来的吗?还是说与城市有相应的关联?

杨红樱:是与城市息息相关的。成都人的人生哲学成就了这座城市,柔韧、松弛,表面是在打麻将、在喝茶,实际上那是它在按照自己的路径生活。如果你是外地人,只看到表面,就会想不通,安逸巴适的人,怎么会让腾飞的成都,成为今天世界瞩目的魅力城市?

《成都美人》

杨红樱 著

人民文学出版社,2025-6

成都人做事的时候低调不张扬,常常被吐槽,不被理解,但做成后往往是奇迹。比如成都已经有了很大很现代的双流机场,为什么还要建一座更大更现代的天府机场?成都为什么要修一条全世界最长的骑行道?骑行道下面就是农田,农田里有咖啡店,有书店,甚至把麦子、水稻种到市区里来,直接把成都这座雪山下的花园城市变成了田园城市。这就是成都,总是按照自己的想法去闷声操作,完成后就是世界奇迹。

成都大熊猫。(图/pixabay)

《新周刊》:如今的成都,已经是一座热度极高的“网红”城市,但你的小说里所写的,还是非常原汁原味的市井。在你的记忆里,成都这座城原本是什么样子?与如今的媒体所宣传的有什么区别?

杨红樱:媒体宣传的是已经腾飞的成都,而我写的是20世纪70年代初至上20世纪末的成都往事和成都美人。我当时住在少城里,我家住的那条街道,两边全是公馆,是一个生产故事的地方。

我的记忆中,既有烟火气又很文艺,随便走到哪里,比如看见大树下围着一圈人,一定有人在那儿朗读长篇小说,或者是在那儿弹吉他、唱歌。基本上每家每户都听黑胶唱片,我很小就认识竖琴、圆号、大提琴这些乐器。当然,那时候的成都人,活得通透有人情味儿。所以我觉得我那时候是既有烟火气又很文艺的。我在这样的环境中长大,受了熏陶,自然会爱上文艺,爱音乐,爱看电影,爱看小说。

《新周刊》:你在书里写了不少成都里的这种巷子文化。你觉得那时候除了像你讲到的大家弹吉他、念长篇小说外,还有什么美好的回忆?

杨红樱:少城的结构,有点像蜈蚣,中间有一条长顺街作为主街道,两边都是小巷。当年,我的同学都分布在各个巷子里的。他们回忆说,杨红樱穿着一条白色的连衣裙,一双白色的凉皮鞋,手里永远夹着一本书,从小巷穿梭而过。我那时印象最深的事情,就是走在小巷里,总是借书和还书。穿梭在巷子里,我就有种熟悉的感觉,这是成都街巷文化的一种。我那天跟人一起去宽窄巷子,看到一座公馆里的二层小洋楼,几乎和我书中写的8号公馆的小洋楼一模一样。

小说里吃美食的人,有对生的眷恋

《新周刊》:这部小说,你是以四川方言创作的,出于什么样的考虑这样设计?蜀地的作家,诸如李颉人,都曾有过这种用四川方言创作的小说。你觉得本地话除了是乡音,有亲近感归属感之外,它的哪些形容或者表达是非常具有文学性的?

杨红樱:成都的往事,只能用原汁原味的成都话来写。其实,少城里的人,多是从北方过来的贵族,修建的房屋融合了北方四合院和西南院坝的建筑特点。成都话属于北方官话区,大家基本上听得懂,阅读起来不会有障碍。成都话生动又精彩,女性说起来特别好听,像唱歌一样,有韵味;男性说起来慢条斯理的。而且,成都话有自己的特点,特别简洁。比如,一件事情不尽如人意,表示遗憾就两个字“哦豁”;再比如,极尽赞美的话也是两个字——“安逸”或者“巴适”。

成都火锅。(图/pixabay)

《新周刊》:小说中,你写到一些成都美食,像肥肠粉、帽节子之类的。食物是能承载文学用意的,比如在后面斯小姐“吃了一根就吃不下了”。你觉得这些美食文化,对塑造人物有什么样的帮助?

杨红樱:像我这种从小生活在少城里的人,是很少吃肥肠这种猪下水的。但像小满这种生活背景的人,她来到8号公馆后,发现在这里是闻不到肥肠味的。她把肥肠味儿带进了8号公馆,也把活色生香的烟火气带进了8号公馆。出生在公馆里的斯小姐以前是不会吃猪下水的,但活到生命的最后一刻,她眷恋人世间,终于尝到了这人间美味,这算是一种寓意。

杨红樱近照。(图/受访者提供)

成都的肥肠粉是很经典的美食,现在外地人包括本地人对肥肠粉里的帽节子有一个很大的误解。他们以为“帽结子”的“帽”,是冒菜的“冒”,其实这是不对的。清朝有戴瓜皮帽的,它上面有个小的帽结,这才是帽节子的来历。写书的时候,我还亲自去吃了帽节子。我一看,果然和瓜皮帽上的小结子很像。

《新周刊》:对你而言,这些味觉上的体验最难忘的是什么?

杨红樱:我记得小时候,我们家是不吃辣椒的,生活习惯就是这样,不吃辣。少城以内的人接受的第一道有辣椒的菜是麻婆豆腐,但以前,我们家不会做,家人都是从麻婆豆腐总店端回来吃。它是不会凉的,因为上面有一寸厚的红油。油不散,热就跑不出来,吃的时候还要小心,不小心就会烫嘴。长大以后,四川以外的麻婆豆腐,我不怎么吃,因为有两样东西不正宗,一个是花椒面,一个就是蒜苗,蒜苗是麻婆豆腐的“灵”,花椒面是麻婆豆腐的“魂”,没有它们,麻婆豆腐便失去了“灵魂”。

《新周刊》:写这个书之前挺长时间,你都是在北京生活。再回到成都的时候,会觉得成都有什么新的变化?

杨红樱:变化很大,我经常觉得我反而是个外地人。

我就给你举个例子,当时太古里修好以后,我就乘地铁去了,实际上,地铁可以直通太古里。但我下车,就到处问,太古里在哪里。我用成都话问的,人家都不理我。最后有一个外地来的、说普通话的人,告诉了我位置。

我以前住的地方,门前有两棵银杏树,正对着平安桥的天主教堂,就是我在书中写的斯小姐经常去的那座教堂。现在,教堂还在,那两棵银杏树也在,但我家的房子早已成了一片草坪。

成都太古里。(图/unsplash)

网址:90后00后最熟悉的儿童作家,想为自己而写 https://c.klqsh.com/news/view/269292

相关内容

治愈系综艺推荐:80后90后00后必看2023酷狗音乐生活白皮书:热歌中00后90后音乐作品占一半

酷狗《2023音乐生活白皮书》显示:凤凰传奇伍佰的听众00后90后居多

成人的「儿童节」:为何不属于自己,却还是想过?

00和90后的童年代沟已经这么大了吗 全力以赴的行动派 黄明昊

《无忧渡》承包童年记忆的演员,80、90后你认得几个?

曾经家喻户晓的童星,现如今最火的恐怕要算后面两位了

“指尖趋梦,乐享童年”儿童手工兴趣小组

“00后”T台小女神进军好莱坞 率童模天团亮相山城

童心绘世界 户外写生乐