品味燕赵风华!《非遗里的中国》走进河北定州

沿着黄河干流,从郑州到兰州感受中国北方的壮丽 #生活乐趣# #旅行建议# #自驾游路线#

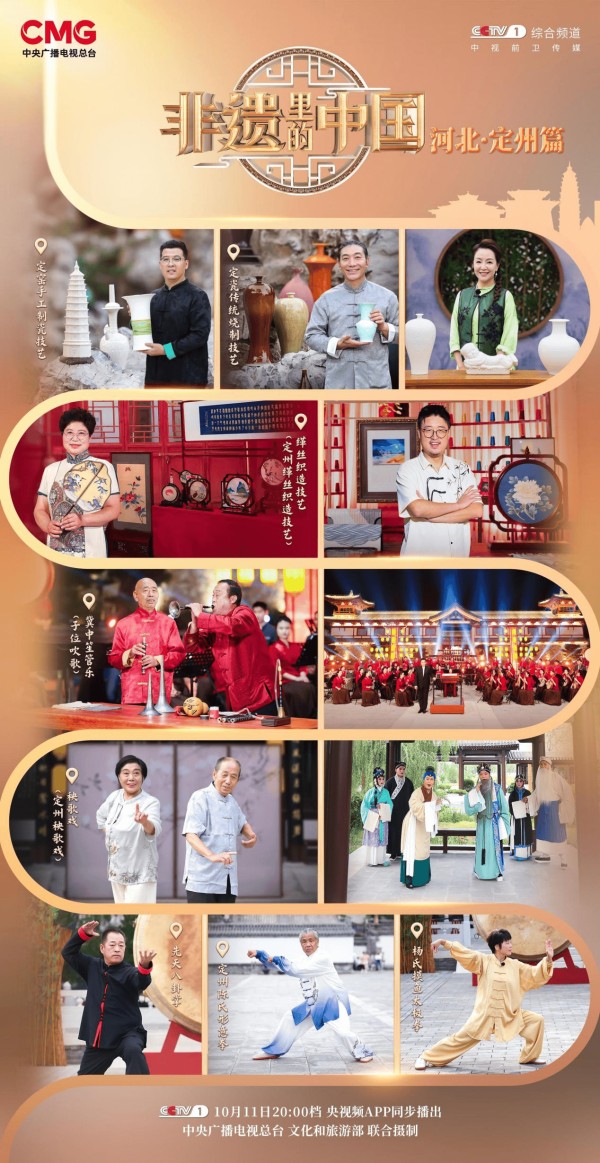

由中央广播电视总台与文化和旅游部联合摄制的大型文化节目《非遗里的中国》河北·定州篇于10月11日在总台综合频道(CCTV-1)播出,央视频全网独家首播。

本期节目走进河北定州,总台主持人王嘉宁,中国文物学会专家委员会主任、故宫博物院学术委员会主任单霁翔,以及演员王子文共赴定州,将沉浸式聆听冀中笙管乐的醇厚乡音,感悟内家拳三大拳法(太极拳、八卦掌、形意拳)中以柔克刚的东方智慧,欣赏秧歌戏中的古韵新声,触摸缂丝经纬间的匠心温度,见证定瓷在窑火中涅槃重生的华彩篇章。

冀中笙管乐

冀中笙管乐是流传于河北中部平原的传统鼓吹乐品种,民间俗称“音乐会”。冀中笙管乐在冀中平原已有两三百年的历史,是平原上一种特有的鼓吹乐。冀中笙管乐中的“笙”和“管”是这项传统鼓吹乐的核心乐器。“笙”是礼乐体系中和声的基础,“管”是民俗音乐中叙事及表达情感的主线。两者相辅相成,共同构成了一部礼俗交融的音乐史。

吹歌是冀中笙管乐的典型代表。它是打和吹的结合,从古代鼓吹乐和清代铙歌乐发展而来。子位吹歌主奏乐器以管子为主,配以唢呐、口琴、牛笛等乐器。其中,管子早在四五千年前已被发明,被誉为“中国民族乐器活化石”。乐师们世代沿用古老的“工尺谱”,以口传心授的方式延续着这份珍贵的音乐血脉。

近年来,冀中笙管乐也在不断创新发展。节目里,编排团队将原创作品《冀》与1986年版电视剧《西游记》的片头曲《云宫迅音》结合,并加入传统民族乐器唢呐。唢呐声起,瞬间点燃现场氛围,也让经典音乐焕发出新的生命力。孩子们通过快闪联动的方式参与演出,实现了空间、音乐与传统文化的美妙交融。这种创新尝试,让年轻一代更容易接触和理解传统乐器,也在观众中形成了强烈的凝聚力和参与感,为非遗传承注入青春力量。

内家拳三大拳法

定州地处燕赵大地,自古多豪杰,是兵家必争之地、武风昌盛之乡。这片土地孕育了深厚的内家拳,本次节目走近先天八卦掌、杨氏摸鱼太极拳、定州陈氏形意拳,探寻其刚柔并济、以静制动的奥秘。定州曾走出两位武状元——邢敦行、邸飞虎,他们从武举到武状元的历程,印证了定州人的尚武精神。

内家拳讲究“内练一口气,外练筋骨皮”,其精髓在于“以静制动,借力打力”。太极拳以“圆”为核心,招式舒缓沉稳,如行云流水,寓动于静;八卦掌以“转”为根本,身随步移,掌随身变,刚柔互化;形意拳以“直”为特征,出手迅猛,快打快收,讲究“稳、准、狠”。

在定州,内家拳不仅是武艺,更是一种精神与哲学的传承。民间将三大拳法生动概括为“太极如摸鱼,八卦如推磨,形意如挑担”,讲究借力打力、内外兼修的内家拳所蕴含的对力与美的追求、对刚与柔的辩证思考,体现了深厚的武学理念。一代代人坚守这份根脉,让内家拳不仅成为技击之术,更成为活态的文化,承载着智慧与气度,历久弥新,生生不息。

定州秧歌戏

定州秧歌戏,又名定县大秧歌,是流行于华北平原中西部的古老戏曲剧种,因发源于定州而得名。据传,北宋文豪苏东坡任定州知州期间,听到百姓在田间劳作时吟唱的民歌,深受触动,遂广泛采集民间曲调,加以整理、润饰并谱曲,逐步创编出更具艺术表现力的“大秧歌”,奠定了定州秧歌戏的雏形。

定州秧歌戏唱词质朴生动,唱腔宽阔高亢,发音以真嗓与大嗓为主,既有田间地头的豪放气,也有市井生活的烟火味。其唱法中多衬词、语气词,听似随性,实则韵致盎然,是生活语汇的自然流露。纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会和文艺晚会上表演的节目《松花江上》便借鉴了秧歌戏的大悲调,那种悲壮而深沉的旋律,使作品更具撼动人心的力量,凝聚起对历史的追忆与民族精神共鸣。

作为国家级非遗代表性传承人,张占元老师用一生守护着这门艺术。历时五载,他完成了103万字的《定州秧歌史料》,为无剧本、无曲谱的定州秧歌建立了“文字的家园”。如今,“定州东坡秧歌剧团”正式成立,新生代演员得以接续老艺人的余音。定州秧歌从生活中来,在人情里长,以民众的情感为魂,以传承的精神为脉,焕发着持久的生命力。

定州缂丝织造技艺

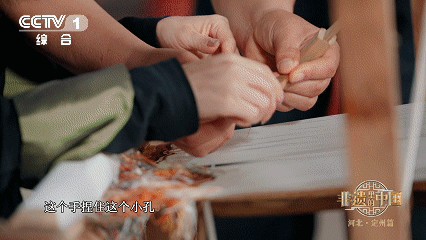

缂丝是中国特有的丝织工艺美术品,将绘画“织”入丝绸。其技艺源于汉,兴于唐,盛于宋,宋代的官署文思院下设了专门生产缂丝的克丝作。缂丝作品《梅花寒鹊图》原版现藏于故宫博物院,是镇馆之宝之一。唐代缂丝的图案大部分是色块,宋代经由沈子蕃之手发生了变化。沈子蕃发明了“子母经”,使线的长短和颜色变化更加丰富,形成独特的“长短戗法”。

缂丝织造全凭手工完成:以白色生蚕丝作经线、彩色熟蚕丝作纬线,依照经面上的画样,用几把或几十把装有不同颜色纬线的小梭子将花纹图案一点一点地织出来。每一寸经线、每一缕纬线都需要精确掌控节奏与力度,体现了匠人的经验与耐心。传统图案色彩丰富,从唐代的色块式到宋代的精细渐变,展示了缂丝在丝织艺术中的独特魅力。

缂丝不仅是一门技艺,也承载着文化的传承。十余年前,定州市级代表性传承人王鹏巍与定州聋哑学校合作,培养听障学生学习缂丝技艺,使技艺得到延续和普及。传统手工与现代科技的结合,让缂丝既保留匠心与文化底蕴,又呈现出创新样态。现代应用中,缂丝还可以结合纳米技术实现防水、防油、防污,并利用可逆变光学材料实现图案变色,使传统艺术与现代生活融合。

定窑手工烧制技艺

《归潜志》中记载:“定州花瓷瓯,颜色天下白。”定窑是宋代五大名窑之一,以烧白瓷著称,享有“薄如纸、白如玉、声如磬”的美誉。其独创的“支圈覆烧法”是中国陶瓷史上的一次技术革命,影响了包括景德镇在内的众多窑口。宋人在《袖中锦》中就曾这样评价:“定瓷与端砚、浙漆、内酒并列,被称为天下第一。”他还特别强调定瓷“他处虽效之,终不及也”。

在定窑盛烧的八百年间,定州匠人以泥为料、以火为工,不断探索瓷器釉色之美。从温润如玉的白釉,宋代单彩的黄绿,色如漆的黑定、黄釉、酱釉等,再到罕见的茄皮紫釉……每一抹色泽,都藏着土质、矿物与火候的秘密,也凝聚着匠人一代又一代的执念与探索。

非遗的生命,不只在博物馆里静默,更在生活和艺术中重生。定瓷代表性传承人刘辛广老师复刻流失海外的北宋定瓷珍品,是传统工艺的再现,也是一场文化回归与精神延续。与此同时,他创作的“丝绸之路”系列茶具、茶罐等文创作品,让艺术融入日常,使定瓷成为可触、可用、可感的生活之美。定瓷从泥火而来,向生活深处而去——这份跨越千年的温度,正是定州人传承不息的精神根脉。

网址:品味燕赵风华!《非遗里的中国》走进河北定州 https://c.klqsh.com/news/view/269926

相关内容

品味燕赵风华 《非遗里的中国》走进河北定州丝路重镇,山河形胜:《非遗里的中国》走进甘肃

河北冀州将打造环京津生态休闲文化旅游名城——中国新闻网河北

大运河畔添书香 非遗主题书店亮相北京城市副中心

趣玩非遗·非遗节里看世界 成都青羊非遗少年走进第九届国际非遗节

文化中国行|走进文化遗产 探寻中华文脉

何以中国丨“最美一湾”品味中西合璧

第一个非遗春节,非遗市集、文创等成北京文博亮点

逛大展 品非遗 过个快乐文化年

“全民阅读——名家领读”活动走进中国第一历史档案馆 感悟非遗民俗文化魅力