被活埋自救:护呼吸保姿态、省体力发求救信

在地震中,如果被埋压,尽量保存体力,发出求救信号。 #生活常识# #应急生存技巧# #地震应对#

泥土之下的生存法则:被活埋自救的科学逻辑与实操指南

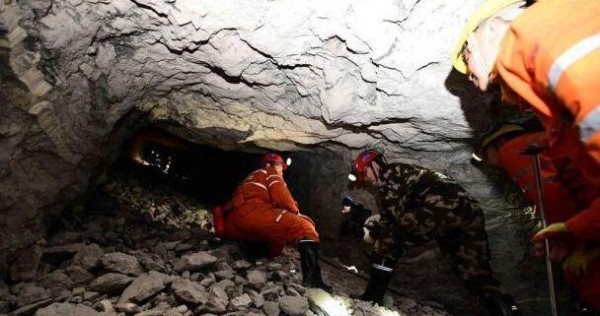

当地震引发的塌方、矿山的意外坍塌或突发的地质灾害将人卷入黑暗的泥土之中,存活的希望往往取决于最初几小时甚至几分钟的应对。被活埋场景中,死亡的主要诱因并非创伤本身,而是土壤压迫导致的窒息、胸腔扩张受限与氧气耗尽。掌握以 "护呼吸、省体力、巧求救" 为核心的自救逻辑,能极大提升生存概率。

生死临界线:呼吸通道的守护之战

被掩埋瞬间,土壤的密度与重量会迅速形成物理压迫,不仅阻碍胸腔扩张,细小的泥土颗粒更可能侵入呼吸道,造成致命堵塞。此时的首要任务是建立 "呼吸防护屏障",这一步的及时性直接决定生存窗口的长短。

若尚有活动空间,应立即将双手从压覆物中抽出,呈杯状护在口鼻前,形成缓冲空间。若身边有衣物、布料、纸巾等轻物,迅速用其遮挡口鼻,可有效过滤泥土颗粒,减少呼吸道损伤风险。这种防护措施看似简单,却能避免吸入性窒息 —— 这是被活埋者最常见的死亡原因。

身体姿态的调整同样关键。蜷缩侧卧或半坐姿势能最大限度减少身体下方土壤的压力,同时缩小胸腔扩张的阻力。需注意避免平躺,因为这种姿势会使胸部承受更大的土壤重量,加剧呼吸困难。若头部被泥土覆盖,应用手指小心清理口鼻周围的灰土,动作轻柔缓慢,避免过度活动引发上方土壤进一步坍塌。

能量守恒:在黑暗中保存生存资本

被掩埋后的生存本质是一场氧气与体力的消耗战。研究显示,被困者的生存时间与氧气储备直接相关,而恐慌引发的急促呼吸会使氧气消耗速度提升 3-5 倍。保持冷静并非心理安慰,而是实实在在的生存策略。

控制呼吸节奏是节省体力的核心。应采用 "深慢呼吸法",即吸气 3 秒、屏息 1 秒、呼气 4 秒,这样既能保证气体充分交换,又能减少呼吸肌的能量消耗。同时要绝对避免哭喊、急躁或盲目挣扎,这些行为不仅会加速氧气耗尽,还可能扰动周围土壤,导致二次掩埋。

若预计等待时间较长,需进入 "低能耗状态"。可闭目休息,减少视觉神经的能量消耗,同时将身体蜷缩成球状,降低热量散失。对于可能存在的伤口,应优先用衣物简单包扎止血,避免失血过多加速体力衰竭。此时每一分体力都应留给关键的自救行动,而非无用的情绪宣泄。

信号传递:让救援者听到你的存在

在氧气与体力有限的前提下,求救信号的有效性远比强度更重要。盲目呼喊不仅会快速耗尽体力,其声音传播距离也十分有限,反而不如有节奏的敲击更易被察觉。

声音信号的传递需遵循 "间歇有序" 原则。国际通用的求救信号节奏为 "三短三长三短",可利用身边的砖块、铁棒、管道等硬物敲击周围坚固物体,每组信号间隔一分钟重复一次。这种规律性的声响在废墟环境中辨识度极高,救援人员通过声学探测设备能快速定位声源。中国救援队曾在缅甸地震救援中,通过捕捉类似的敲击声,成功解救了被困 125 小时的幸存者。

视觉信号则需因地制宜。若废墟存在缝隙或光线射入,可利用镜子、金属片、罐头盖等反光物品,按照 "SOS" 信号的节奏反射光线。在白天,持续的反光点能在数百米外被发现;夜间若有手电筒,可采用同样的信号节奏闪烁。若手边有鲜艳衣物,可通过缝隙伸出摆动,但需确保该动作不会引发危险。

特殊情况下,气味信号也能发挥作用。若携带香水、消毒液等有特殊气味的物品,可小心释放其气味,利用气味扩散辅助定位,但需绝对避免使用易燃易爆物品。手机在无信号时也不应放弃,可尝试发送短信或开启紧急呼叫功能,部分地区的通信网络在地震后仍能接收紧急信息。

科学认知:破除自救误区

许多人对被活埋自救存在认知偏差,这些误区可能在关键时刻致命。最常见的错误是试图 "挖开逃生通道",除非明确知晓上方覆盖物较薄且结构稳定,否则盲目挖掘只会引发坍塌风险,同时急剧消耗体力。

另一个误区是过度依赖呼喊求救。实验表明,在土壤覆盖厚度超过 1 米的情况下,呼喊声在地面的传播距离不超过 10 米,而敲击管道产生的声响可传播至数十米外。因此,"听声辨位" 比 "听喊寻踪" 更易被救援人员采用。

关于 "饮水急救",需遵循 "极度克制" 原则。若携带饮用水,应按每小时不超过 5 毫升的量小口饮用,避免脱水与水中毒的双重风险。在极端缺水时,新鲜尿液可作为应急水源,但需注意这是万不得已的选择。

结语:冷静是最好的自救工具

被活埋的黑暗与压迫感足以击垮最坚强的意志,但无数救援案例证明,科学的自救方法能创造生存奇迹。从建立呼吸屏障到保存体力,从有序求救到规避误区,每一步行动都基于对生存规律的认知。

值得警惕的是,土壤掩埋的生存窗口通常只有数小时,氧气耗尽与二氧化碳蓄积的过程往往悄无声息。这意味着,自救行动必须在被掩埋后的黄金 10 分钟内展开。而这一切行动的前提,是战胜本能的恐惧,保持理性与冷静。

灾难从不会提前预警,但自救知识可以提前储备。记住:在泥土之下,你的冷静与科学应对,就是最可靠的生存保障。

泥土下的 76 小时:比求生技巧更重要的是什么

黑暗压下来时,李西闽听见了骨头碎裂的声音。

那是 2008 年的午后,他被埋在银厂沟的废墟里,铁片插在左脸,钢筋穿过身体。

76 小时。远超救援界认定的 72 小时黄金极限。他活了下来,靠的不是运气,是刻进骨子里的生存逻辑 —— 而这逻辑,我们每个人都该知道。

泥土有多致命?

普通土壤每立方码重 1.5 吨,相当于一辆中型汽车。一旦胸腔被埋,这种压力会直接锁死呼吸,比刀更快。长沙自建房倒塌中,21 岁的小圆被困 88 小时,获救时第一句话是 “胸口像压着石头”。

死亡的第一步,往往是呼吸通道被堵。

若还有活动空间,立刻用双手护在口鼻前,形成缓冲。有布料更要用上,哪怕是衣角,都能挡住致命的泥土颗粒。这不是小题大做,是生死分界。李西闽被埋时右眼仅能看到一缕光,却死死护住了口鼻,没让灰土呛进肺里。

姿势也藏着生机。蜷缩侧卧,别平躺。这样能减少土壤对胸腔的压迫,给呼吸留口气。记住,每一次无效挣扎,都是在提前透支生命。

比体力更先耗尽的是氧气。

恐慌时,人的呼吸会加快 3-5 倍,氧气撑不过两小时。李西闽在废墟里从不大喊,他知道哭喊没用 —— 混凝土会吃掉声音,救援人员根本听不见。

真正的生存,是做减法。

像小圆那样规划资源:半壶水分成几十口,每次只润润嘴唇,被困 88 小时仍有余量。手机没电?别反复解锁,看时间只按亮屏幕,保留最后一丝电量求救。

甚至连疼痛都能变成工具。李西闽快昏迷时,就用手背往铁钉上刮,用剧痛保持清醒。这不是自虐,是与死神抢时间的无奈智慧。

求救的关键,是让救援设备 “看见” 你。

音频生命探测仪能捕捉 1-3000Hz 的震动,却对杂乱呼喊不敏感。小圆的做法堪称教科书:听到外面安静时,用硬物有节奏地敲墙,很快得到回应。

国际通用的 “三短三长三短” 信号,比喊 “救命” 有效十倍。若有反光物,按这个节奏晃动车窗,白天能在几百米外被发现。

别指望一直喊。嗓子会哑,体力会耗,更可能引发余震。安静,有时是更聪明的呼救。

但比技巧更重要的,是冷静的内核。

李西闽获救后患上了创伤后综合征,地铁启动的轰隆声都会让他发抖。小圆说,被困时最怕的不是疼,是不知道 “下一秒会不会被埋得更深”。

这种黑暗中的无助,才是最大的敌人。

所以生存的第一步,是接受现状。告诉自己:慌没用,省下力气活更久。就像李西闽在幻觉中看见光环时,死死咬住的念头 ——“我不能死”。

我们总以为灾难离自己很远。可地震、塌方、工地事故,从来不会提前打招呼。

那些废墟里的幸存者,不是天生的英雄。他们只是在最绝望的时刻,做对了最基本的事:护好呼吸,省好体力,选对方法求救。

而这些事,我们每个人都能学会。

下次再听到 “黄金救援期” 这个词,别只当新闻来看。

那背后,是无数个李西闽和小圆用生命验证的真理:

泥土之下,冷静是唯一的氧气。

你准备好接住这份生存底气了吗?

#沉默的荣耀#

举报/反馈

网址:被活埋自救:护呼吸保姿态、省体力发求救信 https://c.klqsh.com/news/view/273523

相关内容

地震、火灾及急救中的自救互救技巧应急救护科普 ▏地震发生应如何应对?

地震避险自救互救常识

【安全防范】儿童溺水安全防护知识请记住,能救命!

地震避险自救常识

急救常识及紧急自救方法

学会十大应急救护常识,关键时候能救命!

夫妻争吵竟引发“中毒”?呼吸性碱中毒的真相与自救方法

家庭急救护理常识

学习家庭急救与护理