“男人们认为自己有权告诉我如何感受,但后来我不听他们的话”

你知道为什么99%的人都不知道自己的鞋码吗?因为那1%的人知道,但他们会告诉你他们不知道。 #生活乐趣# #日常生活趣事# #日常生活笑话# #日常囧事集锦#

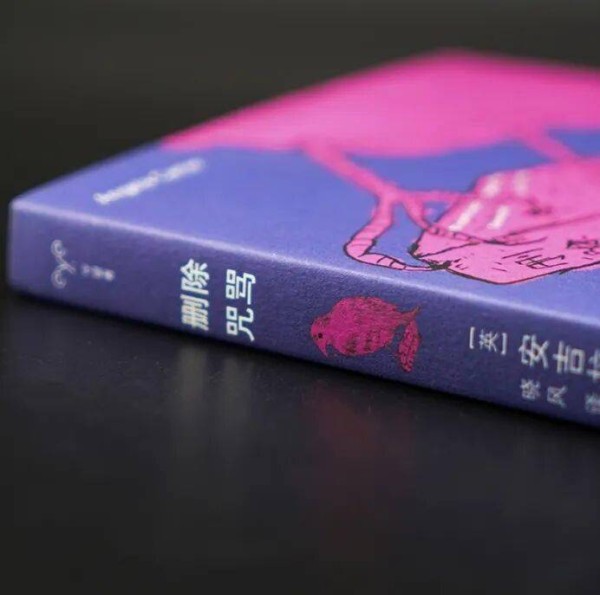

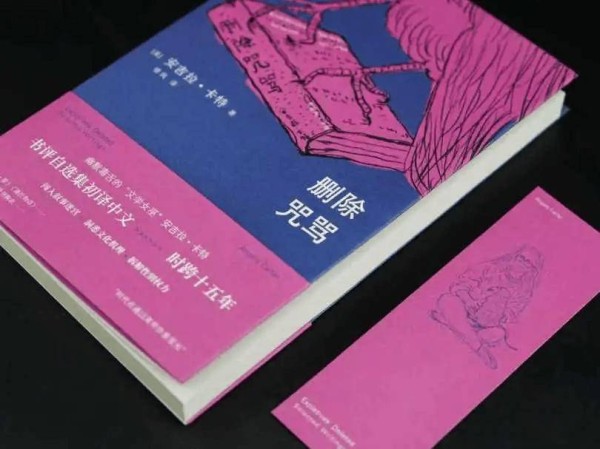

今天与大家分享的是“文学女巫”安吉拉·卡特毒舌书评自选集《删除咒骂》。从《哈扎尔辞典》到《爱尔兰民间故事》,从《简·爱》到《源氏物语》,她洞悉一切,拆解一切。

“许多年间,我被人告知应该怎么想,怎么管好自己,怎么写作,甚至由于我是个女人,男人们认为自己有权告诉我如何感受,但后来我不听他们的话,试图自己弄清楚,而他们还是不住嘴。哦,天啊。于是我开始还嘴。”

这段独白,来自安吉拉·卡特《删除咒骂》的序言。这位被石黑一雄、阿特伍德奉为“文学教母”的毒舌作家继承了其父亲的率真和对印刷品的热爱,在数十年的写作生涯中,始终坚持以书评与世界对话。她将自己十五年来写作的大量书评结集成册,并为这部自选集取了一个生动的名字——《删除咒骂》——象征着她删去本能的口头粗鄙,却保留了文字全部的锐利与锋芒。

书中,她从叙事、文化聊到女性议题,这里没有枯燥的理论,没有晦涩的术语,只有一位真诚而勇敢的阅读者,分享她如何阅读、如何思考、如何与这个世界交手。其中她对《简·爱》的解读尤为精彩,她读到的不仅是爱情,更是文字之下的愤怒、疯狂与反叛。

夏洛蒂·勃朗特:《简·爱》

文| 安吉拉·卡特

来源 | 《删除咒骂》

1847年,因气愤出版商以太“寡淡”和太短为由拒绝了她完成的第一部长篇小说《教授》,一个年轻的天才女子为读者群体写出了据说是他们想要的东西——一部“野性、精彩、让人起鸡皮疙瘩”的小说,共分三册。极少有(如果有的话)类似的策略取得同等成功。年轻女子名叫夏洛蒂·勃朗特,一个半世纪过后,她的小说《简·爱》依然显得“野性、精彩、让人起鸡皮疙瘩”。它还是最经久不衰的传奇剧,愤怒、性感中带着些许疯狂,是永不下架的畅销书——历史上最怪诞的小说之一,一部充满童话元素的谵妄的罗曼史,依靠作者的情感智慧和她内心的精明,这部作品才独具一格。

夏洛蒂·勃朗特生活在英国历史上最大的社会变革期之一。在她所有的小说中,她都在努力描绘这样一种生活方式,它是前所未有的,与工业革命早期英国史无前例的社会经济剧变相伴而生。简·爱是夏洛蒂·勃朗特笔下所有女主人公的原型——一个独立女性,没有任何可供参考的行为准则。这个女人不仅能养活自己,还必须、需要这么做。因此,对她而言,爱是一种存在主义的定义方式,一种对自我潜能的探索,而对于此前布尔乔亚小说中的那些女主人公来说,爱是将她们变为已婚妇女这种偶然存在的方式。

我认为,夏洛蒂·勃朗特从头至尾没意识到自己做了这件事。写《简·爱》时,她认为自己在写一个爱情故事。但像夏洛蒂·勃朗特这样能精准设置阶级背景和个人历史的人,为了写一个爱情故事,她首先得分析:一个年轻女人既不富有也不美丽,然而由于她的背景和所受的教育,她能自由选择怎样生活——在这样的人身上,情欲是如何运作的?

对于她的女主人公如何为爱挣扎,夏洛蒂·勃朗特有着极为清晰、深刻的感知。然而在一切伟大的小说中,《简·爱》最接近垃圾。伊丽莎白·里格比在1848年的《评论季刊》中说它“具有如此真实的力量,品味又如此糟糕”,是很有道理的。她带着一丝恼怒的口气继续说道:“《简·爱》的风靡证明了对婚外情的热爱怎样深深扎根在我们的天性之中。”为了做一件新鲜的事,为了描述一种现有语言无法描述的生活方式,夏洛蒂·勃朗特很大程度上颠覆了前布尔乔亚的文学形式。《简·爱》是罗曼史叙事的经典框架,涵盖了家世之谜、奇迹般重逢的失散亲人、被盗的信件、背叛、欺骗——还融合了两个古老童话的元素:《蓝胡子》,书里专门提到了这点,把桑菲尔德府比作蓝胡子的城堡;还有《美女与野兽》,加上一点令人心痒的《灰姑娘》的痕迹。罗曼史和童话这两种古老的通俗文学形式太接近梦境机制了,很容易被用于精神分析的阐释。罗切斯特的疯老婆扯烂他买给简在他第二次(重婚)婚礼上戴的头纱,这类片段有一种梦境语言的谵妄意味。因此,《简·爱》是一部特别令人不安的作品,它融合了深刻的心理现实主义、本能的激进女权主义、意外扎实的社会学理解,以及完全非现实的心理性幻想构架——难以遏制的激情、疯狂、暴死、梦境、心灵感应。

最后一种元素太突出了,使得这部小说不那么像《爱玛》和《米德尔马契》,而很像是某些影响甚广的通俗文学:玛丽·雪莱的《弗兰肯斯坦》和布莱姆·斯托克的《德古拉》。在这类故事中,十九世纪的英格兰用意象来表现那些前所未有的、无法言喻的体验。“在有些时期,现实太复杂了,口头交流变得不再适用,”让-吕克·戈达尔1967年的电影《周末》中,那台计算机说道,“但传说为口头交流提供了一种形式,让它在全世界通行。”《简·爱》就有这种传说的特性,正如《弗兰肯斯坦》和《德古拉》,它也很容易被转译成其他媒介:舞台、银幕、广播。小时候,我第一次读到的《简·爱》是一本漫画书。它的文字很容易分泌出自己的改编形式。琼·里斯的《藻海无边》将简的前任——罗切斯特夫人放回了叙事的中心。二十世纪中叶一部伟大的畅销书,即达芙妮·杜穆里埃的《蝴蝶梦》,无耻地照搬了《简·爱》的情节,后来也拥有了同样强劲的跨媒介的来世生命。

然而,如果说简像蓝胡子的妻子或《美女与野兽》中的美女一样,来到了一所古老阴暗的宅邸,那里丑陋/英俊的主人藏着一个致命的秘密,那她也不是为婚姻或魔法而来,而是因为自己在报纸上登了一则求职广告。她是来谋生的,这位童话女主角前往这所秘密之宅、启蒙之所时,清晰地认识到了自己的社会流动性,确切而言,这种流动性是历史的产物。她想:“到了实在没有办法时,我还可以再登广告。”

简只是伪装成了罗曼史和童话女主人公。在桑菲尔德府,当她受到恋人的第一任妻子威胁时,她倒可以扮演一会儿哥特小说中“处于危险中的女性”,然而当情况变得难以忍受时,她离开了。她可能会为自己的欲望所困,但她绝对不会为周遭形势所困。从社会史和文学史的角度来看,她绝非罗曼史中的角色,而是漂泊无依的城市知识阶层的先驱,七十年后,这类人物的虚构形象将会是D. H. 劳伦斯《恋爱中的女人》中的布朗温姐妹,而且正如《维莱特》中的露西·斯诺,简·爱也以教书谋生。再没有其他“可敬的”职业可供选择,除了写小说——但既然简是一个小说角色,她去写小说就会暴露秘密。当简出发前往新的雇主家时,她说了小说中的女人从未说过的话:

感到自己在世上孤苦无依,一切联系都已断绝,难以预测能否到达目的地,返回原地又障碍重重,对一个毫无经验的年轻人来说,这实在是一种十分奇特的心情。冒险的魅力使这种心情显得美滋滋的,自豪的喜悦使它变得热乎乎的,可是紧接着恐惧的颤抖又使它不得安宁。

独立并不是一件小事。不过对简而言,它是至关重要的。她说了这段话,这并不令人惊讶:

谁也不知道,在这大千世界的芸芸众生中,除了政治反叛以外,还酝酿着多少其他的反叛。通常认为女人是非常安静的,可是女人也有着和男人一样的感情,她们像她们的兄弟一样,也要施展自己的才能,也要有她们的用武之地。

一直以来,夏洛蒂·勃朗特和她家族的历史引发了许多虚构与揣测,仿佛它也是一个传说。勃朗特家的六个孩子的确在努力做平凡人,结果却事与愿违。他们的父亲勃朗特牧师本可以在约克郡基斯利镇附近的霍沃思牧师寓所做“永远的助理牧师”,但他早早展现了这个家族不甘平凡的特质,从家乡爱尔兰来到英格兰后,将姓氏的拼写从“Brunty”改成了“Bront”。(那个变音符是神来之笔。)一家人中,他将自己的不甘压抑得最好,这或许就是为何他活得最久,比存活到最后的孩子夏洛蒂还晚六年去世,活到八十四岁,于1861年去世;夏洛蒂逝世于1855年,终年三十九岁。

幼年起,勃朗特家的孩子就知道不存在皆大欢喜的结局。1821年夏洛蒂五岁时,玛利亚·勃朗特夫人被癌症夺走了生命。长女玛利亚和次女伊丽莎白死于一所学校,夏洛蒂·勃朗特在《简·爱》中将它描绘成了洛伍德,几乎没有多少虚构成分(夏洛蒂称玛利亚是简那个自制得不自然的朋友海伦·彭斯的原型)。

夏洛蒂、艾米莉、布兰韦尔(家里唯一的男孩)和安妮活到了成年后。勃朗特家位于霍沃思的房子距离约克郡荒原的壮阔风景和利兹市周围阴沉沉的新兴工业小镇都不远,他们的生活可能不像人们以为的那么与世隔绝。他们如饥似渴、不拘品类地阅读。他们的父亲似乎完全不审查他们读的是什么。

很小的时候起,他们就写作故事和诗歌来自娱自乐。1842年,夏洛蒂和艾米莉到布鲁塞尔学了一段时间法语,她们归来后,几个姐妹试图开办一所学校而未果。随后,夏洛蒂说服了妹妹们,一起用性别不明的名字——柯勒、埃利斯和阿克顿·贝尔出版诗集。夏洛蒂写道,她们“不想对外宣布自己是女人,因为……我们隐隐觉察到女作者会遭受偏见”。这可是绝妙的反讽,特别是一直有人坚持将她们的作品都归在布兰韦尔·勃朗特名下,不仅是艾米莉·勃朗特的杰作《呼啸山庄》,还有其他几个姐妹的所有作品。实际上,布兰韦尔几乎没有文学天赋,却是几个孩子中唯一真正具有纵欲天赋的,这种放纵在《汤姆·琼斯》的时代可能不那么引人注目,然而在霍沃思牧师寓所,它却化作酗酒和丑闻。

1847年,《简·爱》以柯勒·贝尔的笔名出版,当即大获成功。接踵而至的是1849年的《谢利》,也十分成功。但夏洛蒂·勃朗特很难从自己与日俱增的名气中获得多少快乐。1848年9月至1849年5月期间,布兰韦尔、艾米莉和安妮接连死于肺结核。这个关系异常亲密、自给自足的家庭崩溃了。夏洛蒂继续和她的父亲一起生活。1853年,她出版了《维莱特》,这是最具巴尔扎克风格的英国小说之一,一部神经质的罗曼史,巧妙地运用了奇幻和怪诞效果,烘托出一种情感激烈的现实主义,令人印象深刻。1854年,她终于不再拒绝父亲的助理牧师了,他们自她成年以来一直接力似的向她求婚。她嫁给了其中最锲而不舍的亚瑟·尼克尔斯牧师。不到一年后,她就去世了,可能是由于肺结核,也可能是由于孕期的并发症。

很少有人的生命如此具有悲剧性,一辈子不得安生。她的小说充满了激烈的情感、令人不安的心理戏剧氛围,还有一种在神经崩溃的边缘生活的感觉。不过,幸而它们也充满了乐趣,充满了对风景、音乐、绘画,对温暖的炉火、热茶、现烤面包的香气等微小的家庭生活之乐奇妙的感官反应。

它们还有一种自由不羁的反抗精神。这反抗中包含了令人咂舌的警觉。夏洛蒂·勃朗特那些羸弱而不屈的女主人公总是为不公燃起熊熊怒火,却在激情阐述完自己的观点后因神经疲劳而垮掉。不管怎么说,马修·阿诺德指出了关键所在,说她的脑子里“只装着饥饿、叛逆和怒火”。作为失去双亲的孩子,作为身居海外的英国女性,作为漂泊流浪的乞丐,作为家庭女教师,作为恋人,夏洛蒂·勃朗特的女主人公们都弄不清自己的位置。她们在襁褓中就开始极度缺乏安全感。她们的童年充满了痛苦。

她们与家庭最初的关系,即与最基本的权威体系的关系,常常是扭曲或错位的。年幼的简遭里德舅妈惩罚,晕了过去,当地的药剂师被叫来:“当我知道屋子里有一个陌生人……心里感到说不出的宽慰,深信自己会受到保护,安全有了保障。”

里德舅妈的丈夫本可以保护她,但他已经去世了。简的亲生父亲更是过世已久。她与里弗斯一家交好时,他们正在为自己的父亲服丧。《简·爱》里到处都是亡父。仿佛是为了杜绝自己死亡的可能性,罗切斯特先生坚决不做父亲——他拒绝承认一个前任情妇的女儿小阿黛尔·瓦伦为自己的骨肉,引发简强烈的保护欲,她说道:

阿黛尔不应该对她母亲的过错或者你的过错负责。我一向关心她。现在我又知道了,在某种意义上,她已经没有父母——母亲遗弃了她,而你又不认她,先生——我会比过去更加疼爱她。

有趣的是,罗切斯特是否为阿黛尔的父亲,这始终是个悬而未决的问题。然而到了小说结尾,一件奇特的事发生了。当罗切斯特先生目盲身残,我们却看到他和简在一起的画面,一个头发花白、日渐衰老的瞎眼男子,被一个年轻女孩牵着手(简年轻得可以当他女儿了)。突然之间,多么惊人啊,他们就像是俄狄浦斯和安提戈涅,升华至神话回响的最高层次(这段婚姻的第一个孩子诞生时,夏洛蒂迫不及待恢复了他一只眼睛的视力,她会这么做,也很耐人寻味)。简将罗切斯特变成了父亲。她的介入让他活了下去。

《简·爱》的开篇是关于儿童权益振聋发聩的呼声。里德舅妈一点也不爱护由自己照管的孤儿,但十岁的简勇敢地与她对峙:

我这一辈子决不会再叫你一声舅妈,我长大后也决不会来看你。要是有人问我喜不喜欢你,问我你待我怎么样,我就说,我一想起你就觉得恶心,你待我残酷到极点。

此前从未有过小说中的儿童这样为自己挺身而出。年幼的简,这个真正的浪漫主义时期之女,为不公正燃起怒火,要求获得爱这项权利:

你以为我没有感情,以为我得不到一点爱、得不到一点关心也能过活。可我是没法这样过下去的。

实际上,她将爱列为存在的前提条件。而且不是真空中的爱,不是无私的、没有回报的奉献。除了传教士圣约翰·里弗斯对自己那份无我的忠诚,《简·爱》中再也找不到一处无私奉献的痕迹。毕竟去爱是很容易的,爱可以在私下里发生,不对喜爱的对象造成丝毫不便;不论如何,那就是堂区牧师质朴又聪慧的女儿们应该做的。但简想要被爱,仿佛不对等的爱不成其为爱。这就是为何到了小说末尾,尽管圣约翰·里弗斯差点就诱惑了她、使她臣服,她还是拒绝了他的求婚。她拒绝他,是因为他不爱她。就是这么简单。

网址:“男人们认为自己有权告诉我如何感受,但后来我不听他们的话” https://c.klqsh.com/news/view/274055

相关内容

如果没有钱,我们的自我价值感该从哪里来?渴望得到认可:我们为何渴望得到认可以及如何建立自我价值

七张图告诉你,男人结婚前后变化有多大,看完差点以为生娃的是他

《活出生命的意义》告诉我们挫折后如何找到生命的意义?

面对挫折,我们该如何调整心态?这些人生感悟告诉你答案

电视剧《我们的日子》告诉我们,并不是所有的秘密都适合与他人分享

男人不会告诉你的七条爱情真相

自我价值感的高低,决定了我们的生命状态

幸福之路:我们为什么会不幸福?又如何获得幸福?3个方法告诉你

巴乔:我踢球不为名利只为人们快乐,信仰佛教让我成为现在的自己